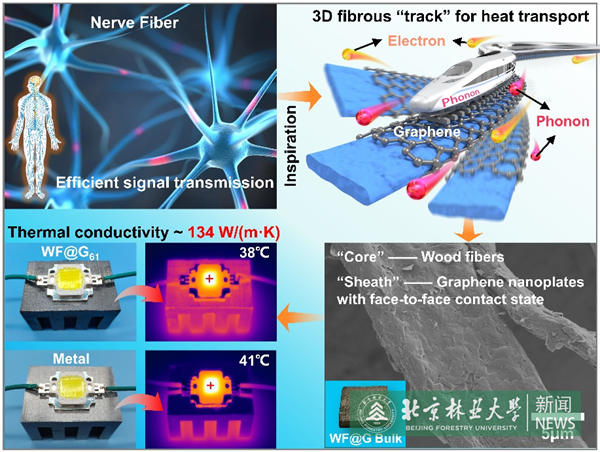

材料学院生物质胶黏剂科研团队取得新突破

材料学院生物质胶黏剂科研团队取得新突破

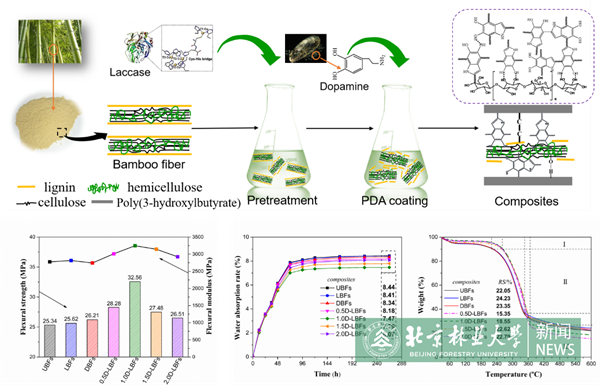

材料学院团队在增强竹/塑复合材料界面相容性领域取得新进展

材料学院团队在增强竹/塑复合材料界面相容性领域取得新进展

生物学院高宏波教授团队揭示叶绿体分裂调控新机制

生物学院高宏波教授团队揭示叶绿体分裂调控新机制

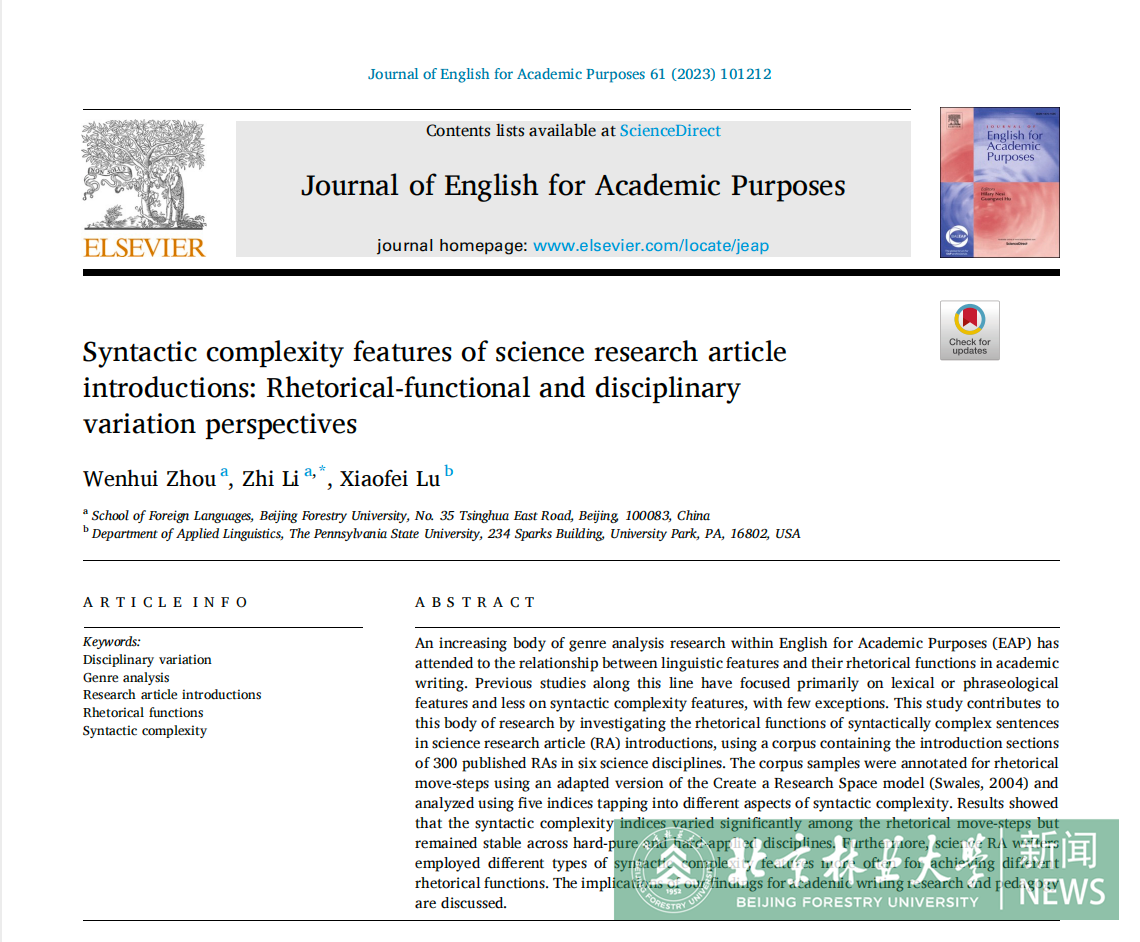

外语学院在语言学高水平国际期刊上发表科研论文

外语学院在语言学高水平国际期刊上发表科研论文

水保学院组织召开全面落实《关于加强新时代水土保持工作的意见》研讨会

水保学院组织召开全面落实《关于加强新时代水土保持工作的意见》研讨会

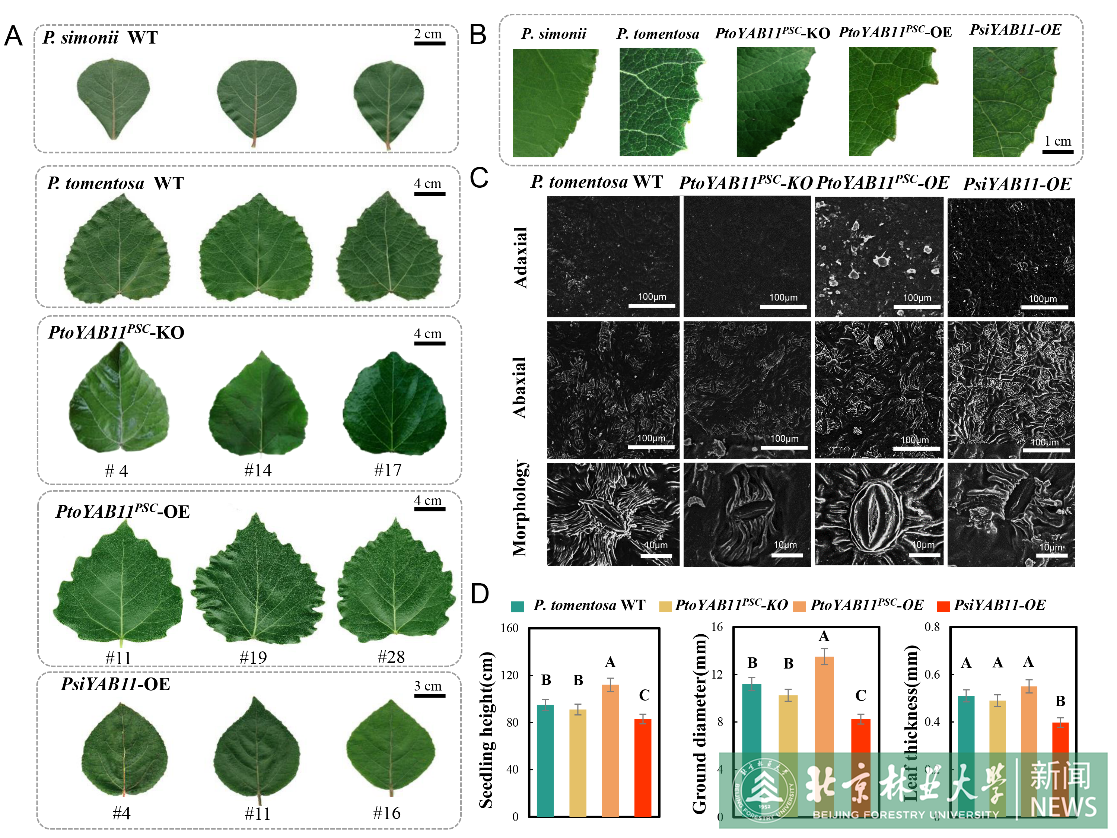

生物学院课题组揭示杨树叶片形态自然变异的遗传基础

生物学院课题组揭示杨树叶片形态自然变异的遗传基础

信息学院生态大数据团队获批首批“CCF-蚂蚁绿色计算专项科研基金”

信息学院生态大数据团队获批首批“CCF-蚂蚁绿色计算专项科研基金”

林学院研究团队在松材线虫病灾变机制与可持续防控技术研究中取得新进展

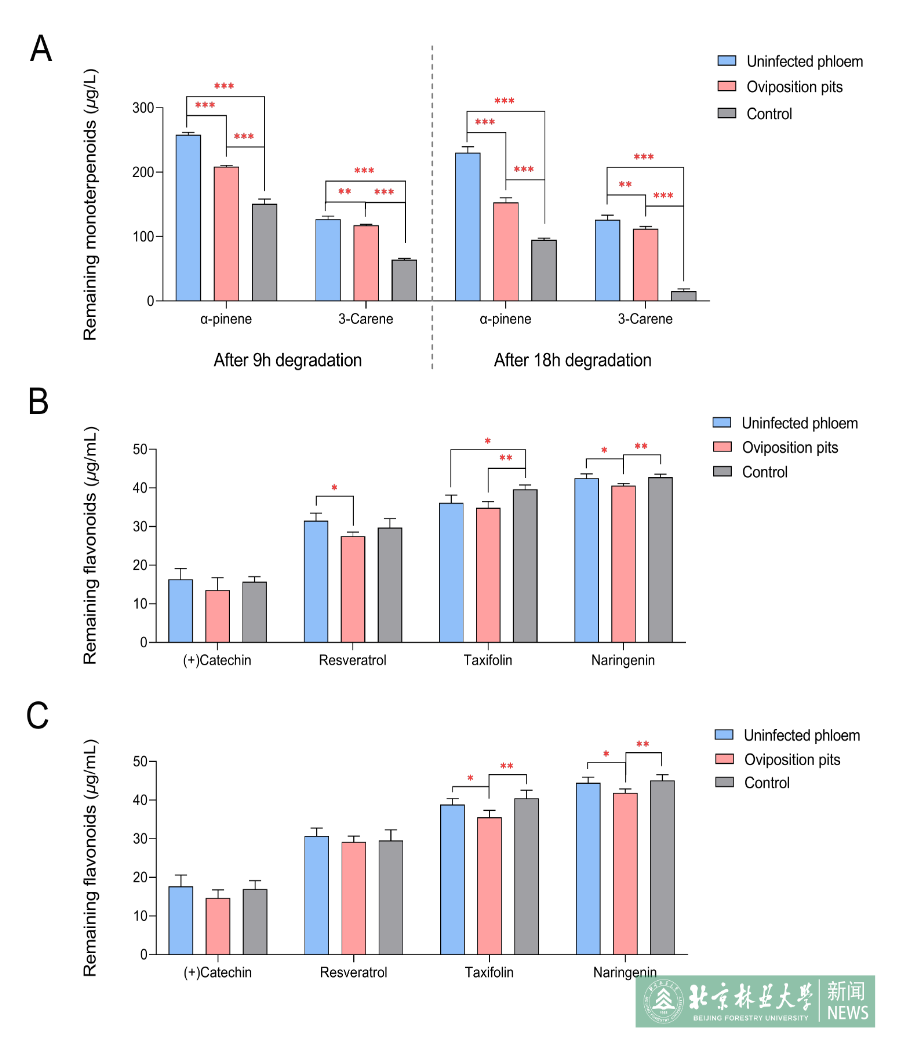

刻槽中的OTU231受到显著抑制图3. 粘质沙雷氏菌Serratia marcescens OTU231对云杉花墨天牛幼虫具有高致死性该研究通过宏转录组分析发现, 林学院研究团队发现刻槽微生物群落抑制昆虫病原菌并促进松材线虫媒介昆虫云杉花墨天牛初孵幼虫定殖近日, 阐述刻槽微生物群落抑制昆虫病原菌并促进松材线虫媒介昆虫云杉花墨天牛初孵幼虫定殖

林学院研究团队在松材线虫病灾变机制与可持续防控技术研究中取得新进展

刻槽中的OTU231受到显著抑制图3. 粘质沙雷氏菌Serratia marcescens OTU231对云杉花墨天牛幼虫具有高致死性该研究通过宏转录组分析发现, 林学院研究团队发现刻槽微生物群落抑制昆虫病原菌并促进松材线虫媒介昆虫云杉花墨天牛初孵幼虫定殖近日, 阐述刻槽微生物群落抑制昆虫病原菌并促进松材线虫媒介昆虫云杉花墨天牛初孵幼虫定殖

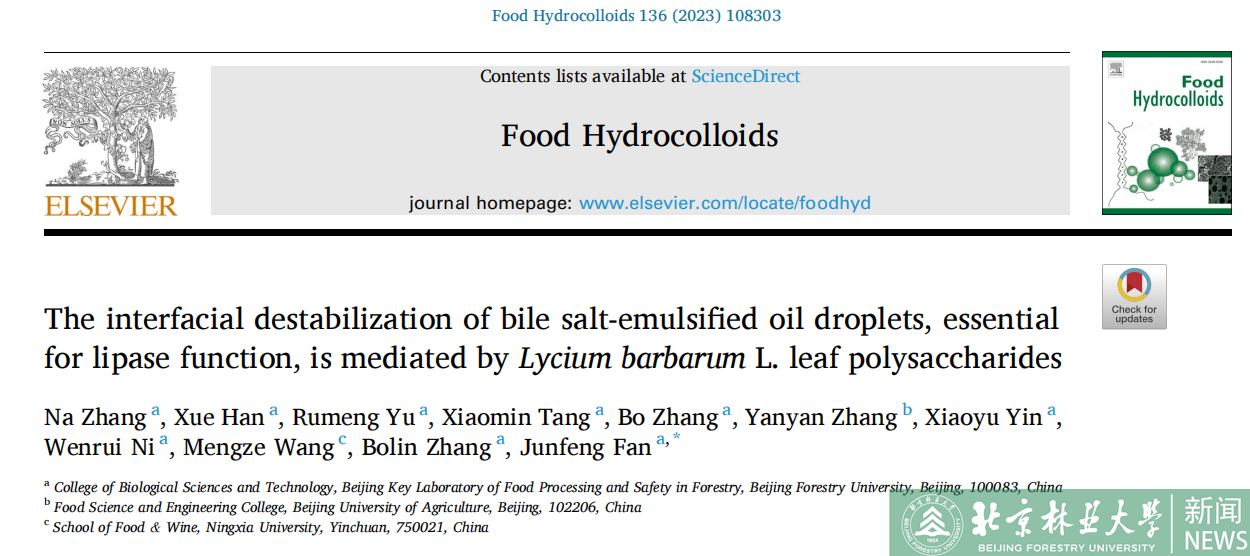

生物学院科研团队破解枸杞叶多糖抑制脂肪消化的界面化学机制

胆酸盐和多糖(A)以及胆酸盐和除矿物质多糖(B)之间的相互作用 这些发现从界面化学的角度为植物源多糖对脂肪消化的影响提供了新的见解, 以胆酸盐稳定的脂质乳液平台为研究对象, 生物学院科研团队破解枸杞叶多糖抑制脂肪消化的界面化学机制 (作者

生物学院科研团队破解枸杞叶多糖抑制脂肪消化的界面化学机制

胆酸盐和多糖(A)以及胆酸盐和除矿物质多糖(B)之间的相互作用 这些发现从界面化学的角度为植物源多糖对脂肪消化的影响提供了新的见解, 以胆酸盐稳定的脂质乳液平台为研究对象, 生物学院科研团队破解枸杞叶多糖抑制脂肪消化的界面化学机制 (作者

材料学院课题组在再生纤维素基超级电容器隔膜领域取得新进展

材料学院课题组在再生纤维素基超级电容器隔膜领域取得新进展

草学院研究团队发现基于单一形态氮添加预测氮沉降效应会存在偏差

草学院研究团队发现基于单一形态氮添加预测氮沉降效应会存在偏差

我校国家花卉工程技术研究中心获批全国科普教育基地

近日,中国科协办公厅发布2021-2025“全国科普教育基地”第一批补充认定名单,我校国家花卉工程技术研究中心(以下简称“中心”)成功入选,是我校首个“全国科普教育基地”。

我校国家花卉工程技术研究中心获批全国科普教育基地

近日,中国科协办公厅发布2021-2025“全国科普教育基地”第一批补充认定名单,我校国家花卉工程技术研究中心(以下简称“中心”)成功入选,是我校首个“全国科普教育基地”。 杜鹃花gapless基因组揭示种间花色转变遗传基础

杜鹃花gapless基因组揭示种间花色转变遗传基础

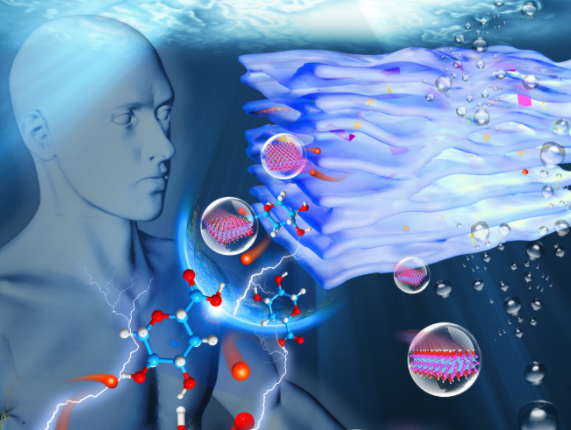

我校科研团队在生物质柔性电子材料研究领域取得新突破

近日,我校材料学院研究团队受贝壳材料异质结构和层间高强度矿物桥协同增韧机制的启发,创新性地提出金属配位层间交联方法,解决了柔性热敏弹性体在可穿戴应用方面的关键科学问题,展示了纳米纤维素在不同维度结构复合材料制备上的范例,实现了在多个场景中无信号失真的可穿戴热敏弹性体温度检测。

我校科研团队在生物质柔性电子材料研究领域取得新突破

近日,我校材料学院研究团队受贝壳材料异质结构和层间高强度矿物桥协同增韧机制的启发,创新性地提出金属配位层间交联方法,解决了柔性热敏弹性体在可穿戴应用方面的关键科学问题,展示了纳米纤维素在不同维度结构复合材料制备上的范例,实现了在多个场景中无信号失真的可穿戴热敏弹性体温度检测。

我校教授作为湿地保护立法专家团队带头人接受央视多栏目专访

11月14日,中央电视台《焦点访谈》推出“以法为盾 守护湿地”专题栏目,北京林业大学教授、国家林草局自然保护区研究中心秘书长张明祥在栏目中接受专访,解读了湿地保护立法的重要性和必要性。

我校教授作为湿地保护立法专家团队带头人接受央视多栏目专访

11月14日,中央电视台《焦点访谈》推出“以法为盾 守护湿地”专题栏目,北京林业大学教授、国家林草局自然保护区研究中心秘书长张明祥在栏目中接受专访,解读了湿地保护立法的重要性和必要性。 园林学院科研团队在梅花花期调控研究中取得新进展

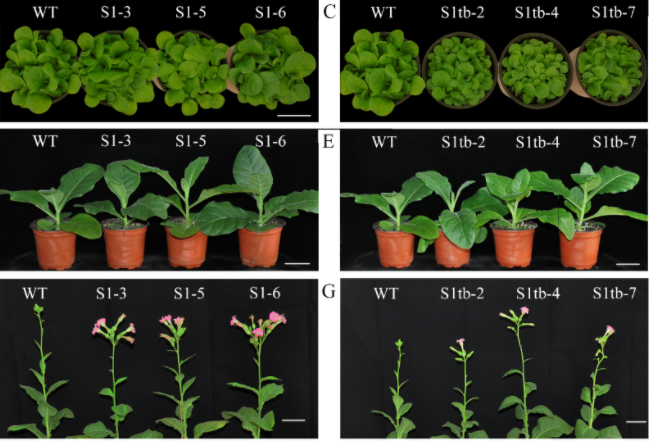

图1. 梅花 P mSBP1 和 P mSBP1tb 基因在烟草中过表达表型 图2. 梅花 P mSBP6 基因在烟草中过表达表型 图3. 梅花PmSBP1与 P mSOC1s 启动子互作 通过对转基因烟草中开花相关基因定量分析发现, 本研究系统研究了梅花 PmSBP1 / 6 基因生物学功能, 而 P mSBP1tb 的过表达调控开花不受光周期的影响

园林学院科研团队在梅花花期调控研究中取得新进展

图1. 梅花 P mSBP1 和 P mSBP1tb 基因在烟草中过表达表型 图2. 梅花 P mSBP6 基因在烟草中过表达表型 图3. 梅花PmSBP1与 P mSOC1s 启动子互作 通过对转基因烟草中开花相关基因定量分析发现, 本研究系统研究了梅花 PmSBP1 / 6 基因生物学功能, 而 P mSBP1tb 的过表达调控开花不受光周期的影响

生物学院科研团队在毛白杨抗旱分子育种研究领域取得进展

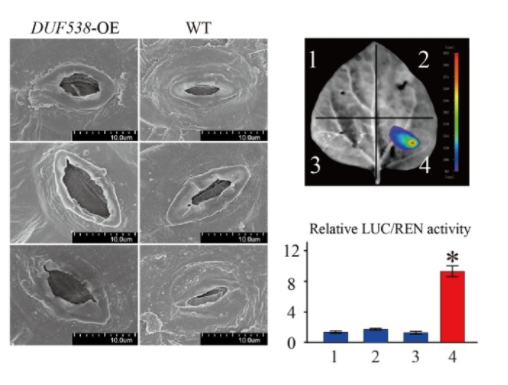

气孔是植物叶片及茎表皮上由一对保卫细胞组成的微小孔隙,是植物与外界进行气体交换和水分蒸腾的通道;植物通过感知外界环境变化和自身节律,调控保卫细胞的运动来调整气孔开闭,对植物响应外界环境至关重要。前人研究表明,气孔运动(如打开或闭合)的分子调控机制对于植物生长发育过程和应激反应至关重要,而气孔形态变异的分子调控机制研究相对较少,特别是对同一种内不同气候区生态个体间气孔形态变异的适应性遗传基础研究较少,对于气孔形态自然变异影响叶片生理及抗旱性的潜在分子机制尚不清楚。

生物学院科研团队在毛白杨抗旱分子育种研究领域取得进展

气孔是植物叶片及茎表皮上由一对保卫细胞组成的微小孔隙,是植物与外界进行气体交换和水分蒸腾的通道;植物通过感知外界环境变化和自身节律,调控保卫细胞的运动来调整气孔开闭,对植物响应外界环境至关重要。前人研究表明,气孔运动(如打开或闭合)的分子调控机制对于植物生长发育过程和应激反应至关重要,而气孔形态变异的分子调控机制研究相对较少,特别是对同一种内不同气候区生态个体间气孔形态变异的适应性遗传基础研究较少,对于气孔形态自然变异影响叶片生理及抗旱性的潜在分子机制尚不清楚。

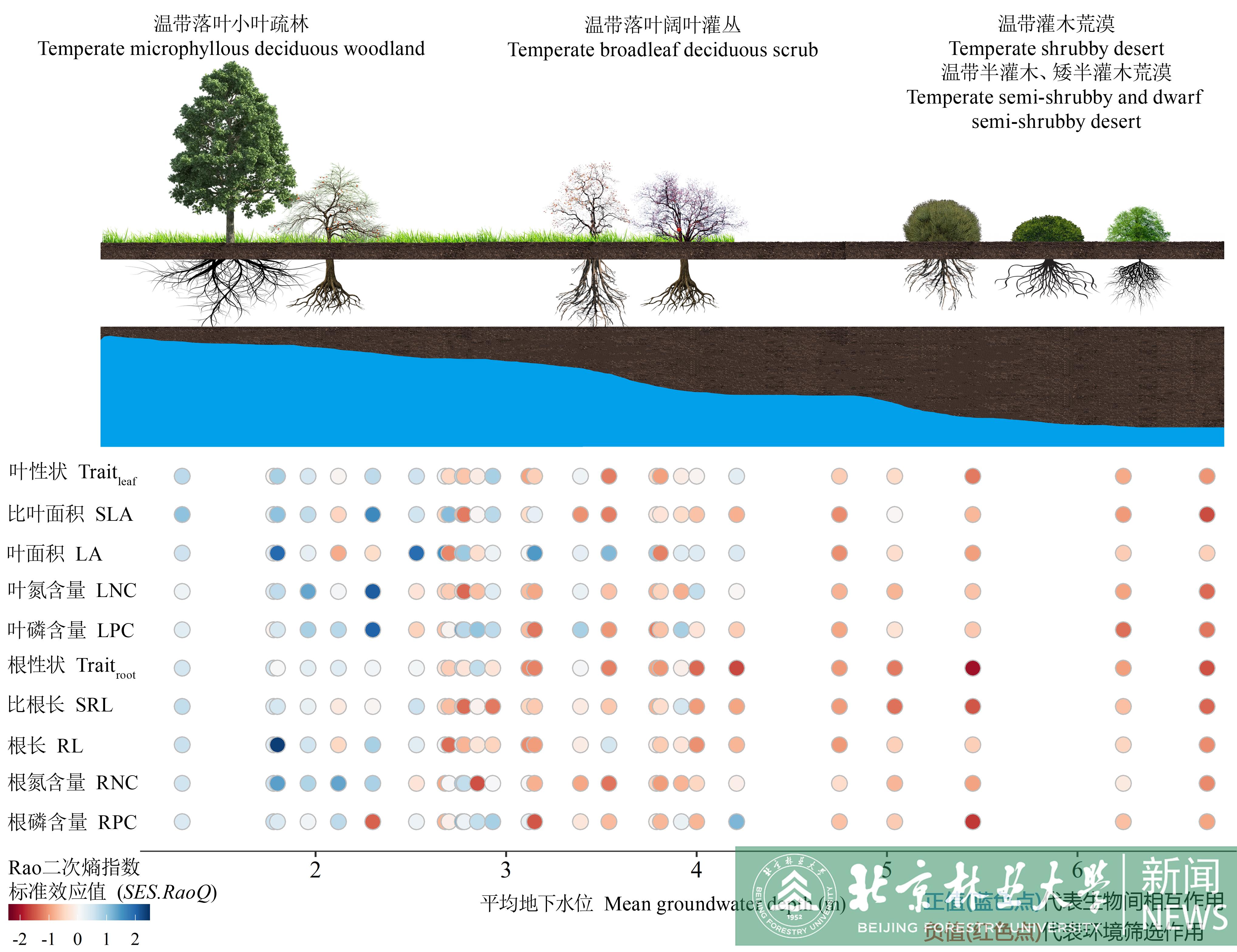

保护学院科研团队在极端干旱区绿洲生态系统生物群落构建机制取得新进展

荒漠绿洲生态系统是陆地生态系统的重要组成部分。我国荒漠绿洲生态系统主要分布在西北干旱半干旱地区。该地区属我国经济欠发达地区、少数民族聚集区、能源富集区,同时是丝绸之路经济带建设、黄河流域高质量发展以及“两屏三带”战略建设的重要区域。在当前人口数量持续增加、极端气候事件频发的复杂背景下,基于地下、地上生物群落构建过程研究生态系统结构的动态变化机制,对于维系西北干旱区生态系统的安全与稳定性至关重要。

保护学院科研团队在极端干旱区绿洲生态系统生物群落构建机制取得新进展

荒漠绿洲生态系统是陆地生态系统的重要组成部分。我国荒漠绿洲生态系统主要分布在西北干旱半干旱地区。该地区属我国经济欠发达地区、少数民族聚集区、能源富集区,同时是丝绸之路经济带建设、黄河流域高质量发展以及“两屏三带”战略建设的重要区域。在当前人口数量持续增加、极端气候事件频发的复杂背景下,基于地下、地上生物群落构建过程研究生态系统结构的动态变化机制,对于维系西北干旱区生态系统的安全与稳定性至关重要。

水保学院研究团队在三北防护林退化与土壤水分互作机制领域取得进展

近年来,土壤水分亏缺导致三北防护林衰退死亡问题受到广泛关注,但防护林退化与土壤水分动态的相互作用机制尚不清楚。小叶杨是三北防护林工程常用树种之一,确定小叶杨退化与土壤水分之间的响应关系对于三北防护林建设管理具有重要意义。

水保学院研究团队在三北防护林退化与土壤水分互作机制领域取得进展

近年来,土壤水分亏缺导致三北防护林衰退死亡问题受到广泛关注,但防护林退化与土壤水分动态的相互作用机制尚不清楚。小叶杨是三北防护林工程常用树种之一,确定小叶杨退化与土壤水分之间的响应关系对于三北防护林建设管理具有重要意义。

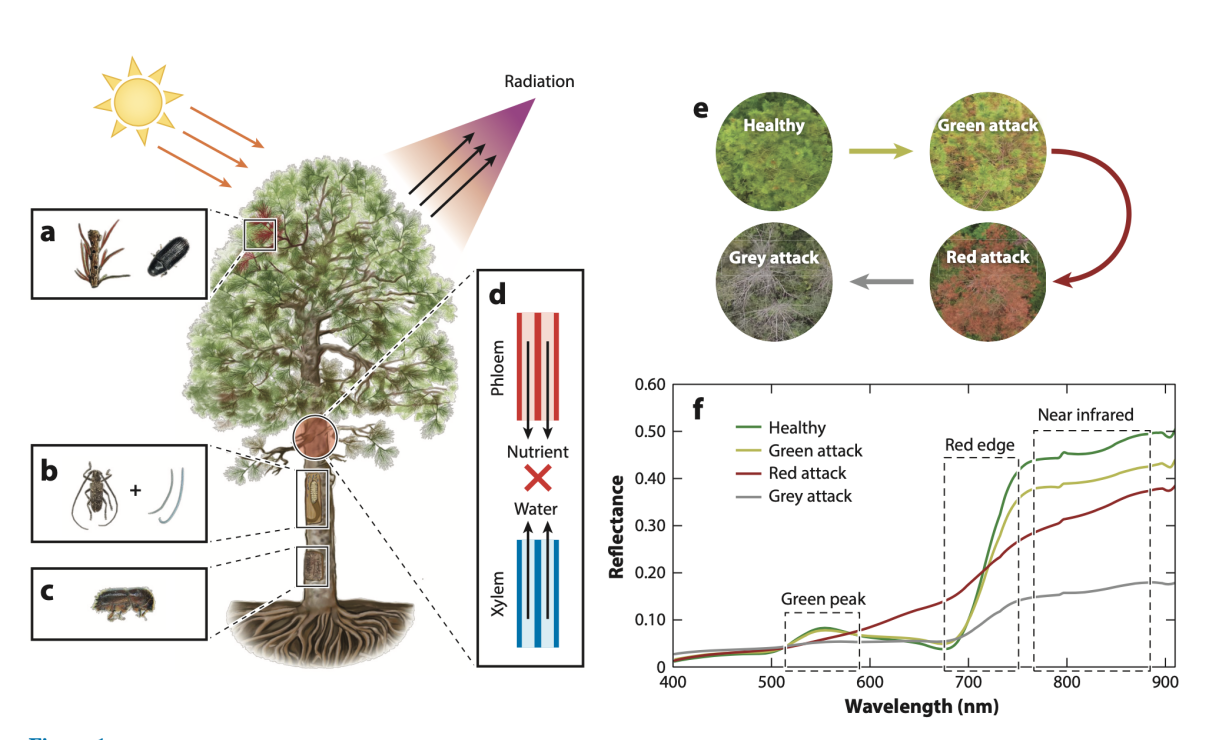

林学院研究团队在《Annual Review of Entomology》上发表特邀论文

林木钻蛀性害虫危害隐蔽、症状滞后,常规手段发现时往往已连片成灾,但遥感技术具有实现林木钻蛀性害虫早期监测的潜力与可能。北京林业大学骆有庆教授研究团队的论文“Early Monitoring of Forest Wood-Boring Pests with Remote Sensing”,近期已在昆虫学国际顶级期刊《Annual Review of Entomology》(IF="22.682)上在线发表。

林学院研究团队在《Annual Review of Entomology》上发表特邀论文

林木钻蛀性害虫危害隐蔽、症状滞后,常规手段发现时往往已连片成灾,但遥感技术具有实现林木钻蛀性害虫早期监测的潜力与可能。北京林业大学骆有庆教授研究团队的论文“Early Monitoring of Forest Wood-Boring Pests with Remote Sensing”,近期已在昆虫学国际顶级期刊《Annual Review of Entomology》(IF="22.682)上在线发表。