近日,水保学院张志强教授团队在地球科学领域顶级期刊Geophysical Research Letters在线发表了学术论文“Water Budgets Control the Resilience of Large-Scale Ecological Restoration”。

大规模生态恢复被视为基于自然方式应对环境变化和提升生态系统服务的重要手段。我国自1978年启动的“三北防护林工程”是当前全球最大、持续时间最长的生态恢复项目。然而,随着气候变化的加剧和植被用水量的不断增加,该工程的长期稳定性和可持续性受到国内外的广泛关注。亟需在生态恢复中充分考虑水资源的约束,实现“以水定绿”,以保障生态工程的长期成效与可持续发展。

该研究以“三北”工程区植被为研究对象,整合地面观测数据、遥感产品以及13个全球气候模型预测结果,采用核归一化植被指数(kNDVI)的滞后1阶自相关系数(AC)量化植被韧性,系统解析了水分收支与植被韧性之间的关系。研究团队通过利用季节趋势分解、萨维茨基–戈雷滤波和贝叶斯模型平均等多种统计与空间分析方法,并结合涡度相关观测数据对遥感产品进行交叉验证,确保结果的可靠性与稳健性。

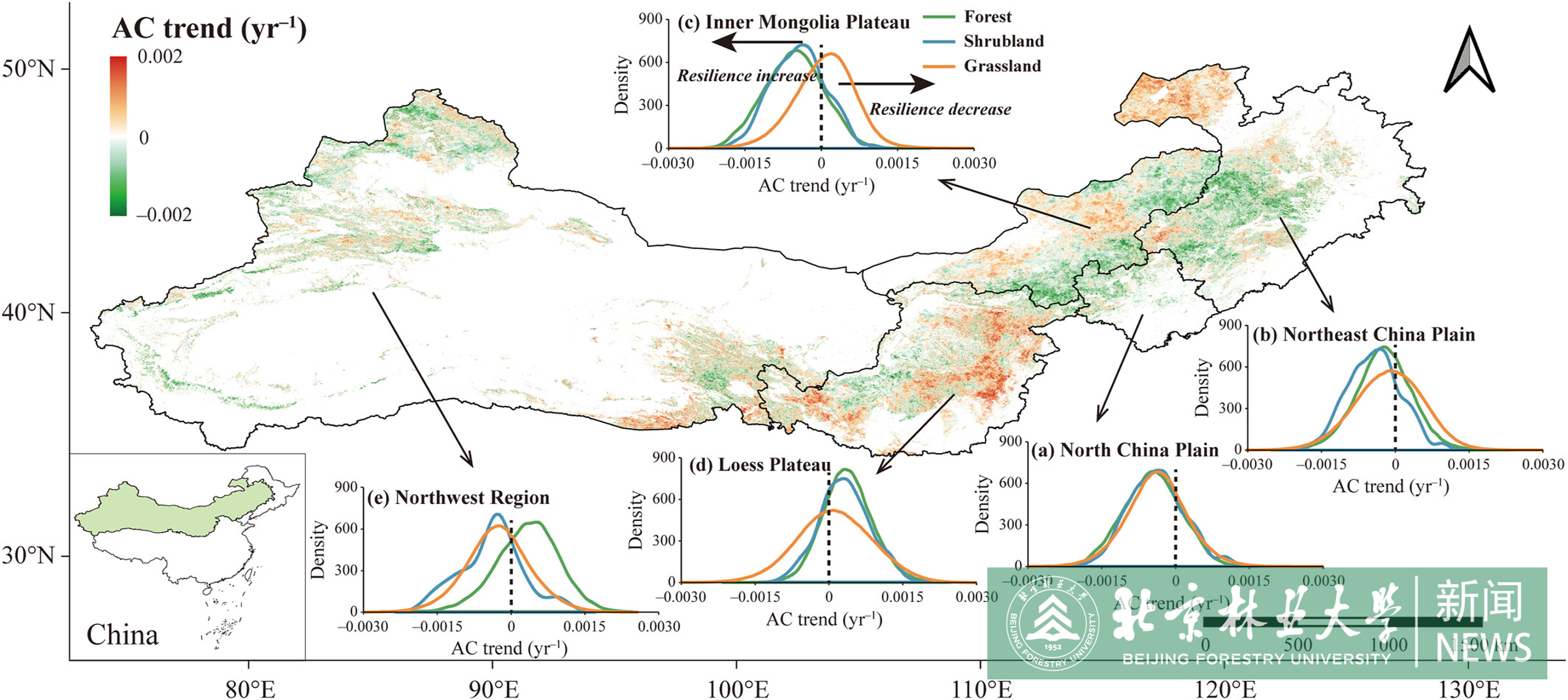

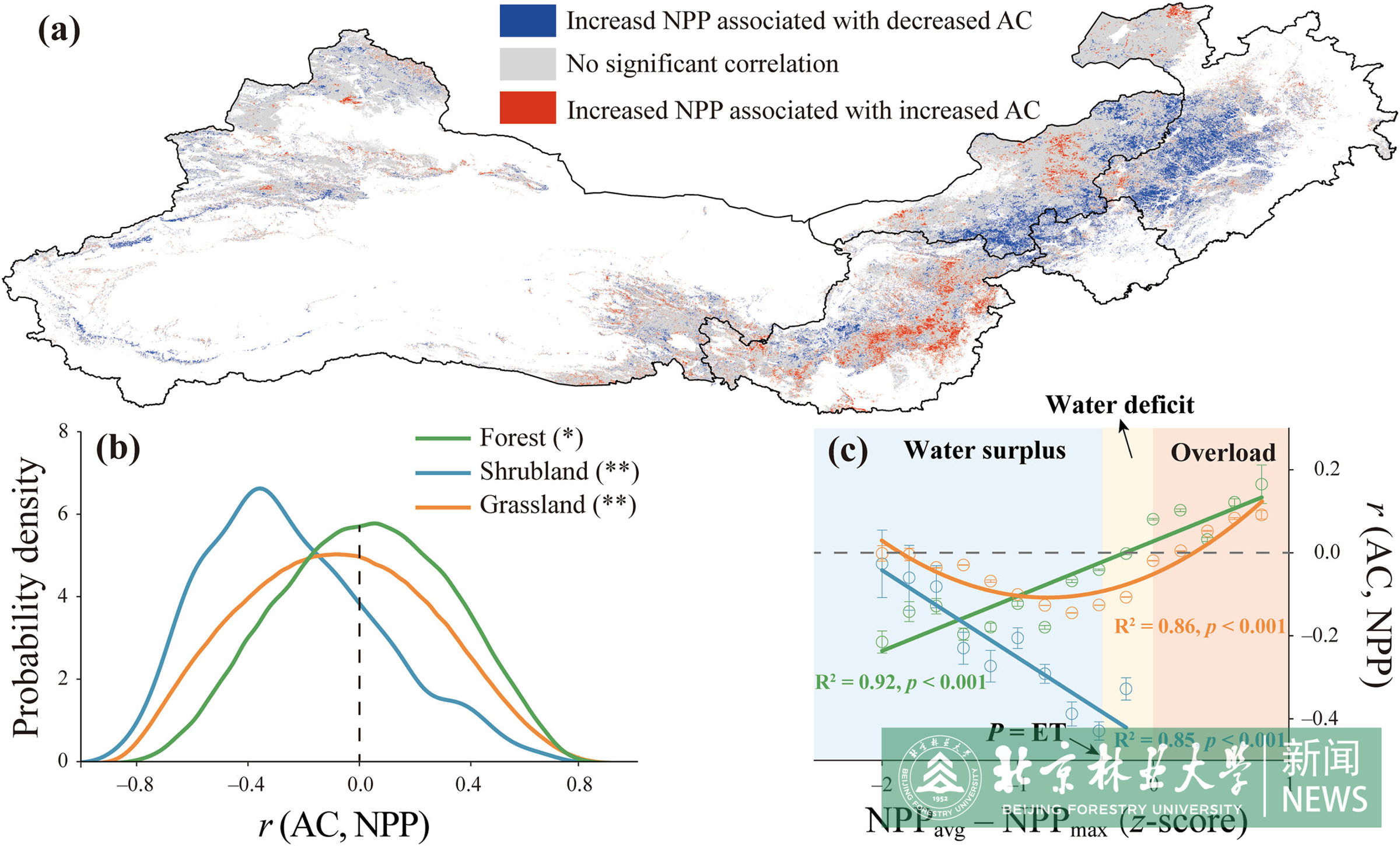

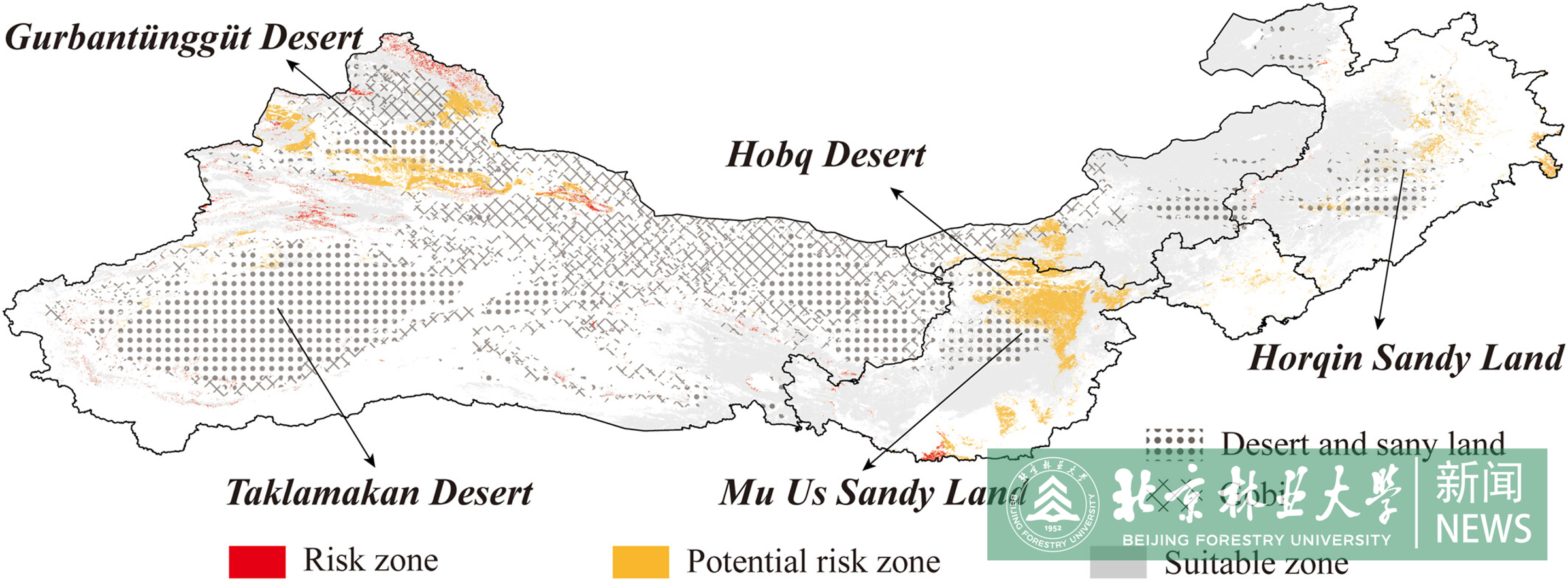

研究表明,尽管过去20年“三北”工程区整体呈现显著的“变绿”趋势,但约48%的植被(尤其是森林)韧性却出现下降趋势,这表明植被覆盖度的增加和生物量的提升并不必然意味着生态修复工程的长期稳定。植被生产力在水资源承载力范围内有助于增强韧性,一旦突破水分限制出现超载,韧性会显著下降。研究发现,森林韧性在降水与蒸散达到平衡时表现最佳,而草地在这一平衡点反而最脆弱,凸显了不同植被类型在水分利用策略和生态适应性上的差异。未来情景预测显示,到2050年,约1.8%(30388 km²)的区域将面临明显退化风险,另有11.1%(188748 km²)的区域处于潜在风险之中,这些高风险区主要集中在沙漠与沙地边缘,以及黄土高原人工林分布区。

图1 2001-2022年“三北”工程区植被韧性变化趋势的空间特征和频率分布

图2 “三北”工程区植被生产力、水资源承载力与植被韧性之间的关系

据此,项目团队就提升“三北”工程的成效与长期可持续性,提出四点建议。一是依据植被韧性与区域水资源承载力,科学优化植被空间分布、群落密度和覆盖格局;二是将恢复目标由单纯追求覆盖率转向提升生态系统质量与资源利用效率;三是将基于自然的解决方案确立为生态修复的核心原则;四是通过科学的经营管理措施,实现生态需水与区域供水的动态平衡。

图3 “三北”工程区植被退化风险区的空间分布(SSP2-4.5情景、到2050年)

本论文第一作者为水保学院许行副教授,通讯作者为张志强教授。该研究得到“十四五”重点研发计划(2022YFF1302501)、国家自然科学基金(32301664)、中国科协青年人才托举工程(YESS20230091)、中央高校基本科研业务费(JCYJ202507)以及国家林业和草原局揭榜挂帅项目(202401-07)的资助。