近日,林学院黄华国教授团队在中国科学院1区期刊Journal of Remote Sensing杂志发表了题为“A Novel Large Vision Foundation Model (LVFM)-based Approach for Generating High Resolution Canopy Height Maps in Plantations for Precision Forestry Management”的研究论文。该研究提出了一种基于预训练视觉大模型的人工林冠层高度估算方法,实现了从亚米级卫星影像捕捉树冠的细粒度结构特征与冠层高度空间格局,冠层高度预测结果满足林分监测的精度要求,具备用历史高分卫星数据回溯人工林高生长过程的潜力。

在“双碳”战略目标引导下,我国积极推动人工林碳汇项目建设。如何对人工林碳汇收益开展及时、精准的监测,以支撑科学的森林经营决策,成为提升资源效率与项目收益的关键瓶颈。近年来,随着深度学习的发展,研究者开始探索利用超高分辨率RGB影像生成冠层表面模型(CHM)的可能性。常见的卷积神经网络(CNN)与视觉Transformer(ViT)在空间细节刻画与小尺度人工林适配方面仍存在不足。相比之下,视觉大模型(Large Vision Foundation Models, LVFMs)通过海量数据预训练,具备捕捉复杂空间模式与环境依赖的能力,展现出优异的特征提取与跨域泛化性能。本研究基于LVFMs的深度特征表达能力,探索构建一种高精度、低成本的人工林CHM生成与生物量监测的新路径。

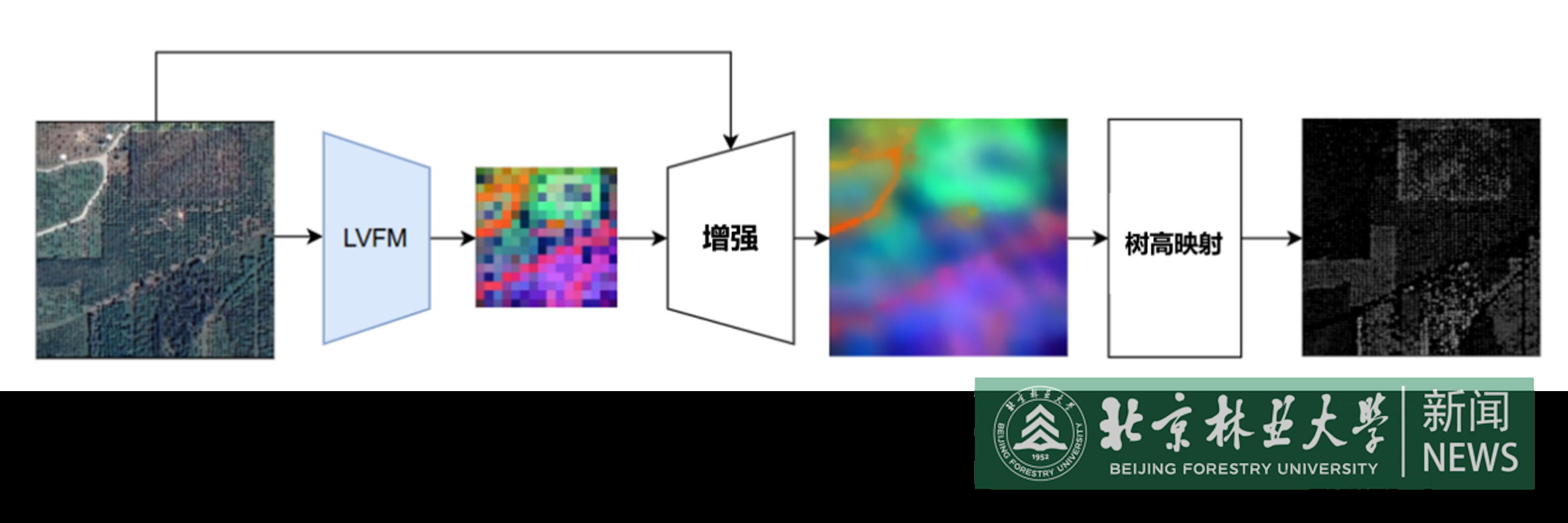

论文构建的CHM生成模型由三个核心模块组成:特征提取模块、自监督特征增强模块与树高映射模块(图1)。首先,特征提取模块基于预训练的视觉大模型 DINOv2,从高分辨率RGB影像中提取多尺度深层特征,充分利用其在大规模数据上的先验学习能力,以捕获植被空间格局与高度差异等结构信息。其次,自监督特征增强模块对提取的特征图进行上采样与细节修复,在无需额外标注的条件下提升特征分辨率,避免因分块处理导致的空间细节丢失,并强化树冠边缘与局部纹理表达。最后,轻量化的树高映射模块(小型卷积神经网络)将增强后的高分辨率特征转换为像素级树高值,生成高精度CHM。

图1.模型结构图

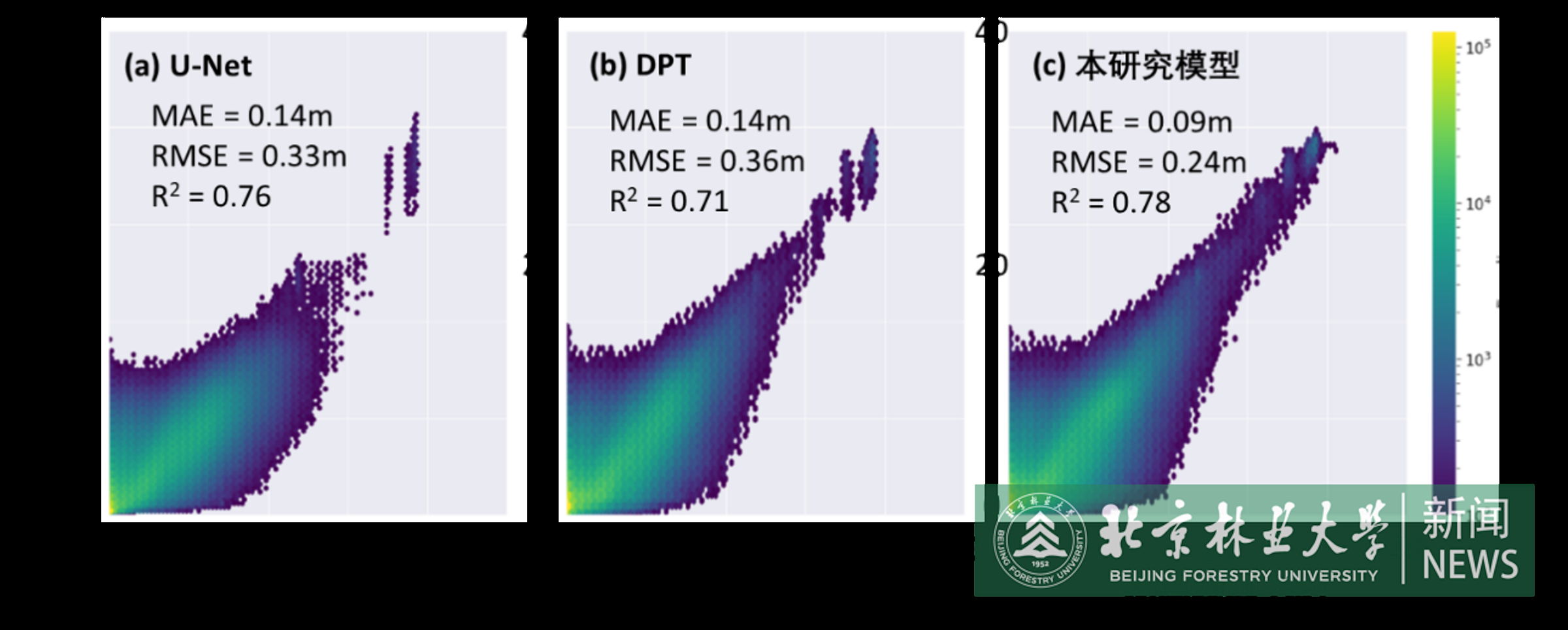

实验结果显示,本研究构建的树高估算模型能够在RGB影像上产出高精度的冠层高度估计。在像素水平上,模型预测的CHM与激光雷达实测值高度吻合:平均绝对误差为0.09米,均方根误差0.24米,决定系数R²达到0.78,优于当前同类方法,表明模型达到了目前最优的CHM预测水平(图2)。

图2.逐像素树高验证结果。图(a)为基于CNN的树高估算结果,图(b)为基于Transformer的预训练模型DPT的树高估算结果,图(c)为本研究模型估算结果。结果验证指标:MAE为平均绝对偏差,RMSE为均方根误差,R2为决定系数

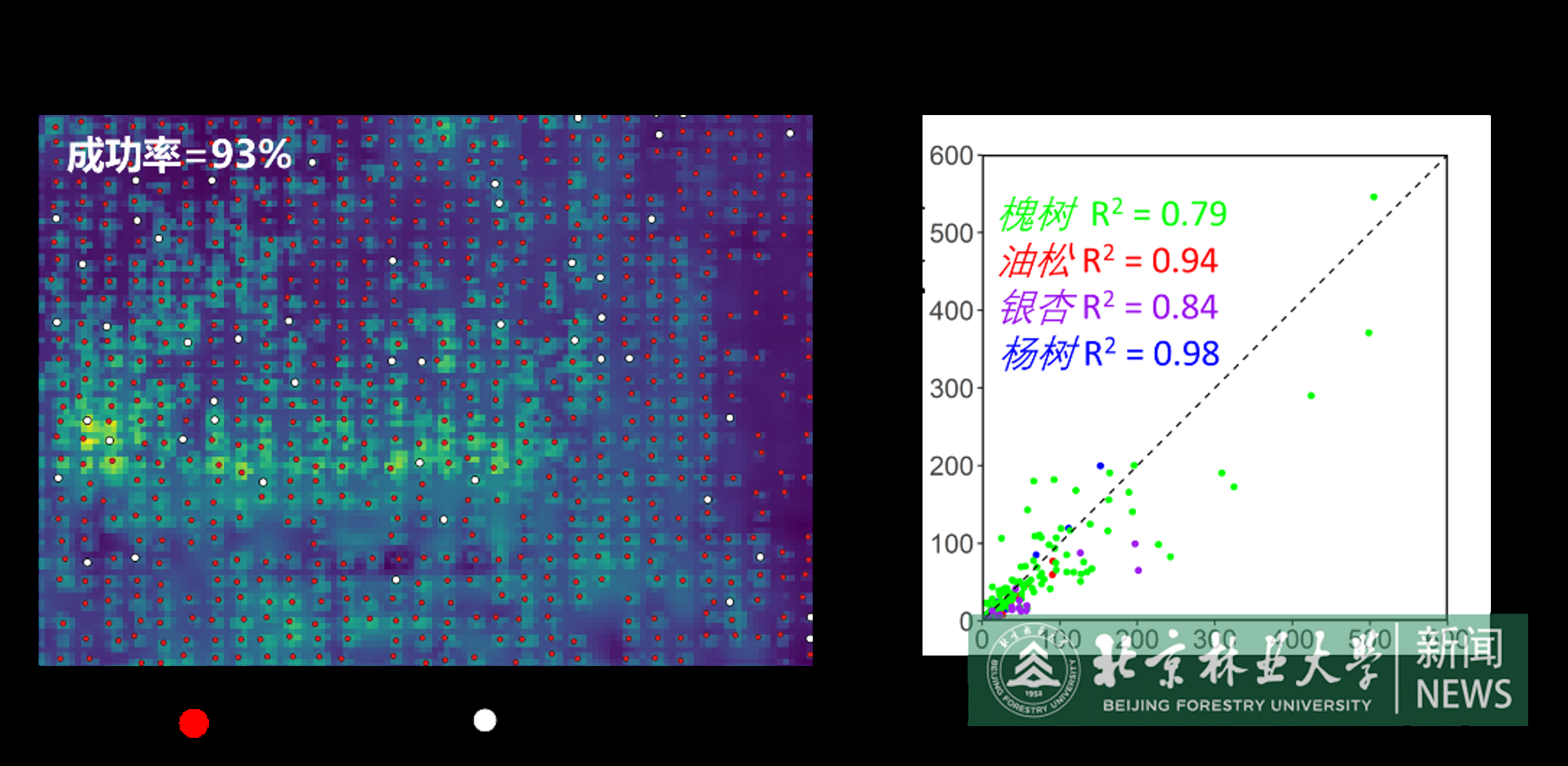

生成的CHM在个体树检测中取得了超过90%的准确率(图3a),充分证明模型能够有效保留林分内部的细粒度树冠结构信息。基于CHM的地上生物量估算结果与激光雷达参考值保持高度一致,主要树种的决定系数均接近或超过0.8(图3b),验证了其在生物量反演中的可靠性。同时,模型在历史多时相影像上的适用性亦得到验证:利用不同时期RGB数据生成的CHM能够稳定反映人工林高度随时间的增长趋势,且模型推算的年度生长量与树种特性及经营措施高度吻合。

图3.典型应用结果示意。图(a)为基于生成CHM的单木分割结果,图(b)林分尺度生物量估算结果(以林班边界为统计单元)

研究提出的基于视觉大模型的人工林CHM生成与生物量监测方法,有效突破了既有方法在成本与精度上的双重瓶颈,在人工林碳汇监测中展现出显著的业务化应用潜力。与激光雷达等传统手段相比,该方法以极低成本实现了接近的冠层高度与生物量估算精度,能够支撑人工林碳汇的高频率、常态化监测。研究成果为长期追踪人工林林分生长与碳汇增益评估提供了关键技术支撑。

林学院讲师谭深博士为论文第一作者,合作作者包括曼彻斯特都会大学Xin Zhang博士、Liangxiu Han教授、我校林学院黄华国教授、清华大学地学系王焓副教授。该工作得到了国家自然科学基金项目“碳达峰碳中和路径与对策综合研究”(72140005)、北京市自然科学基金面上项目“北京市平原林碳汇遥感智能估算方法研究”(3252016)的资助。

论文链接:https://spj.science.org/doi/10.34133/remotesensing.0880