近日,“森林雷击火风险预报和探测预警技术与系统”国家重点研发计划项目团队,在应用人工智能技术进行林区可燃物含水率监测方面取得重要进展。该成果以"Prediction and Key Drivers Analysis of Forest Surface Dead Fine Fuel Moisture Content: A Stacking Ensemble Learning and IoT-based System"为题,发表于《Environmental and Sustainability Indicators》(中国科学院二区期刊,影响因子5.6),同时已申请国家发明专利“一种适用于野外的细小可燃物含水率实时预测方法以及预测因子采集设备”。

细小可燃物含水率是决定森林火灾引燃与蔓延的关键因素。目前,细小可燃物含水率的监测主要依赖人工采样,时间和人力成本高。因此,如何实时精准监测细小可燃物含水率,成为森林火险评估与火灾预防的核心问题。

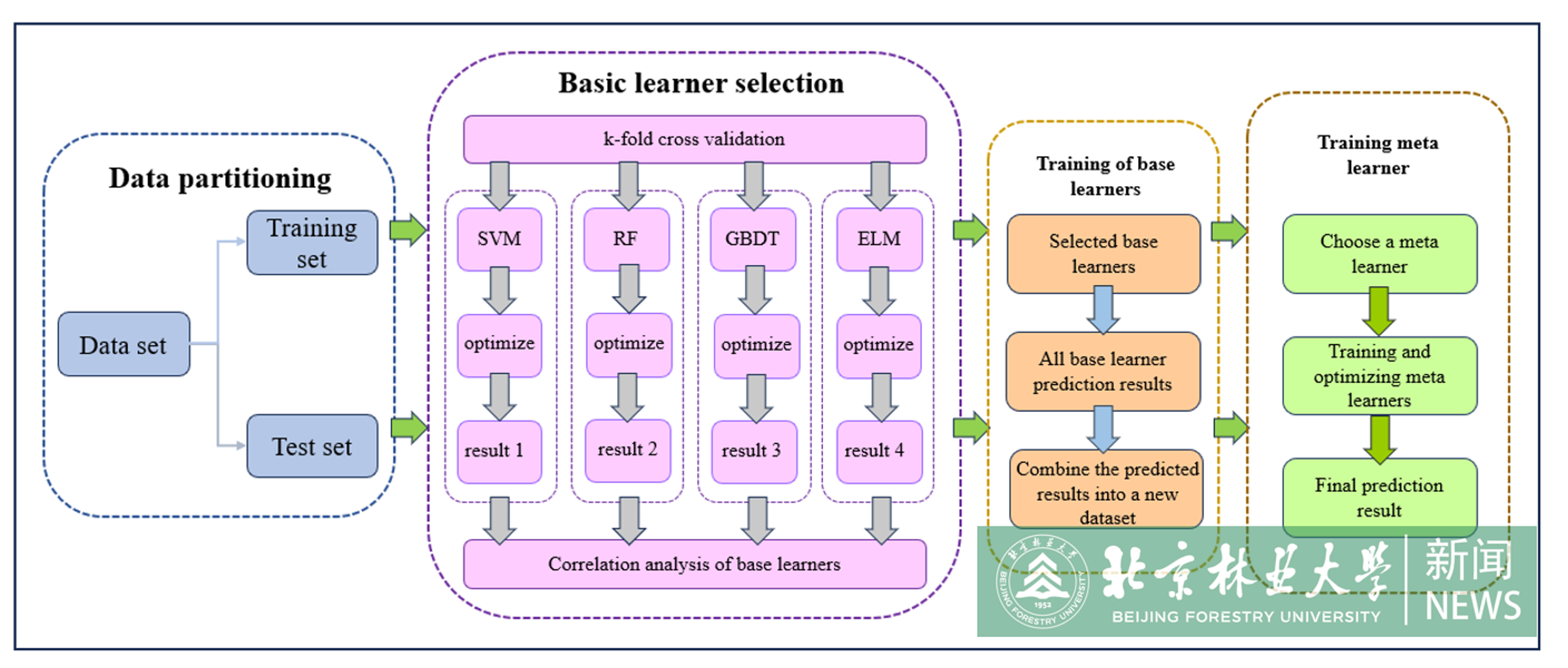

研究团队设计了一个多因子采集系统,提出了一种基于多地数据与集成学习的枯死细小可燃物含水率的人工智能预测方法,成功实现了多地区针叶林地表枯死细小可燃物含水率的动态估计。该方法融合多种因子数据,构建高质量样本集,并利用国外公开数据完成模型训练,再结合中国实地采集的数据进行验证,有效解决了可燃物含水率监测困难以及模型跨地域泛化性差的难题。

图1 模型结构示意图

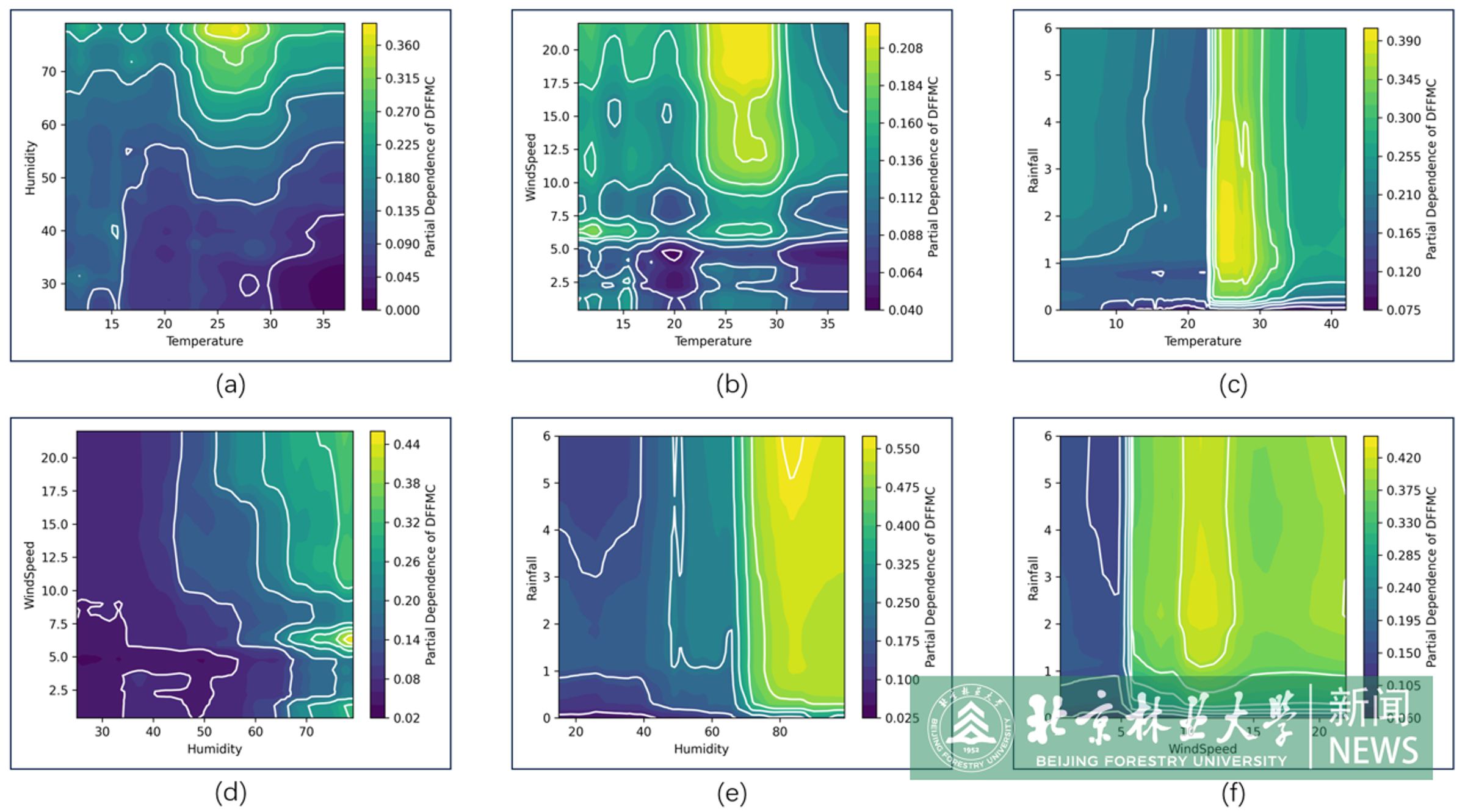

研究团队不仅验证了方法在中国实地场景下的有效性,还分析和揭示了不同因子对含水率预测的不同驱动作用及交互作用,为火险评估提供了新的量化依据。

图2 不同因子的交互作用分析

相关成果在跨地域细小可燃物含水率预测领域迈出了重要一步,为森林火险的精准监测和火灾风险的精细化预报提供了新的思路和技术支撑。

工学院硕士研究生李沂泽为论文第一作者,工学院郑嫦娥教授和生态与自然保护学院刘晓东教授为通讯作者,北京林业大学为第一完成单位。本研究得到了“十四五”国家重点研发计划项目“森林雷击火风险预报和探测预警技术与系统”(2023YFC3006800) 的资助。