近日,信息学院(人工智能学院)陈志泊教授课题组在高分辨率遥感图像城市森林树种分类研究方面取得关键突破,研究成果以“3D-M²C-ResNet: A Multi-Scale feature enhancement and fusion model for Fine-Scale tree species classification in urban forests”为题,发表于遥感与地球观测领域TOP期刊《International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation》(中国科学院一区TOP期刊,影响因子IF=8.6)。

城市森林作为城市生态系统的核心组成部分,在碳汇固碳、微气候调节、生物多样性保护等方面发挥着不可替代的作用。雄安新区造林与城建同步推进,精细、精准的树种分布信息,是生态资产核算、碳汇评估及可持续规划的关键依据。然而,传统地面调查存在耗时费力、主观性强等局限,难以满足区域尺度动态监测需求;同时,高分辨率遥感数据虽能提供丰富地物细节,但光谱相似树种的区分、多源特征的有效融合等问题,仍制约着分类精度的提升。

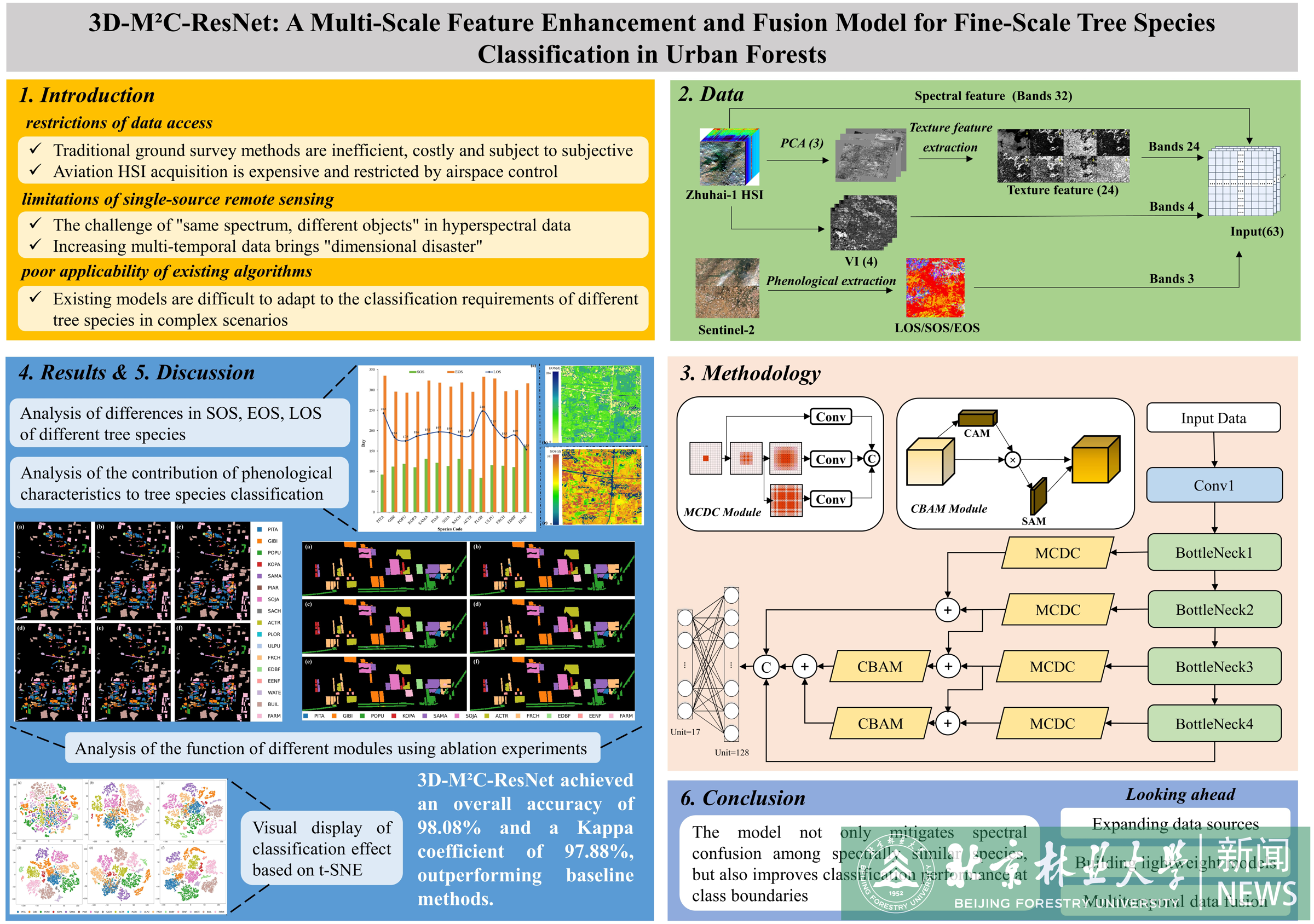

当前主流的树种分类方法中,单一高光谱数据虽具备精细光谱分辨率,却受限于单一时相,难以捕捉植被物候动态差异;而基于深度学习的分类模型常因感受野固定、深浅层特征融合不足,在复杂城市异质环境中易出现“同谱异物”问题。针对这些挑战,陈志泊教授团队提出一种创新性的深度学习框架(3D-M²C-ResNet),实现了高光谱数据与物候特征的深度融合及多尺度特征的精准提取,其核心创新在于多尺度级联空洞卷积(MCDC)、多级特征增强策略(MFES)与CBAM注意力模块的协同设计:MCDC通过三分支空洞卷积扩大感受野并避免网格效应,MFES融合3D-ResNet50骨干网络深浅层特征以解决空间分辨率损失问题,CBAM从通道和空间维度强化关键特征、提升光谱相似树种区分能力。

为验证模型性能,团队在雄安新区选取两个典型实验区,涵盖12种优势树种(如油松、银杏、国槐等)及5种土地覆盖类型,共37298个标注像素。实验结果显示,3D-M²C-ResNet在测试集上实现98.08%的总体精度和97.88%的Kappa系数。此外,消融实验与可视化分析进一步验证了各模块的有效性,并充分证明了模型在处理类别不平衡、光谱相似性问题上的优势,为实际城市林业管理提供了可靠的技术支撑。

图1 文章图形摘要

近年来,陈志泊教授团队始终以人工智能技术与林业应用的深度融合为核心方向,聚焦生物多样性监测、森林资源和碳汇精准评估、智慧林草建设等领域,在高分辨率遥感图像解译、深度学习模型优化等方面持续突破。此次成果不仅为城市森林树种精细分类提供了新方法,其“多源数据融合+多尺度特征增强”的技术思路,也为碳汇核算、生态监测等林业应用场景提供了可推广的技术框架。

论文第一作者为信息学院(人工智能学院)2024级博士研究生秦聚爽,通讯作者为陈志泊教授,北京林业大学为唯一完成单位。该研究得到了雄安新区科技创新计划(2023XAGG0065)的资助。