进入4月,北京的杨柳絮迎来始飞期。飞絮本身虽然是一种无害的自然现象,但一遇到气温升高、光照充足、空气湿度小的天气,就会漫天飞舞,如同“四月飘雪”,给人们身体健康、生产生活、公共安全带来诸多影响,成为困扰北京生态治理的一大难题。我校立足生态文明主战场,自觉担负起破解杨柳飞絮问题的重要社会使命,以“有组织科研”为重要抓手,加强集智攻关。近日,我校组织召开京津冀杨柳飞絮综合防治专家研讨会,共同探讨杨柳飞絮科学治理的新路径、新举措,积极为全面高标准推进杨柳飞絮综合防治贡献北林智慧、提供北林方案。

第一招:发掘与毛白杨性别相关的分子标记

杨柳树属于雌雄异株,飞絮主要来源于杨柳雌株。但在树木生长初期,从外观上很难辨认雌雄株,只有等到发芽、开花、展叶的阶段才能分辨清楚。因此,准确识别和标记杨柳雌株是飞絮治理的基础和前提。

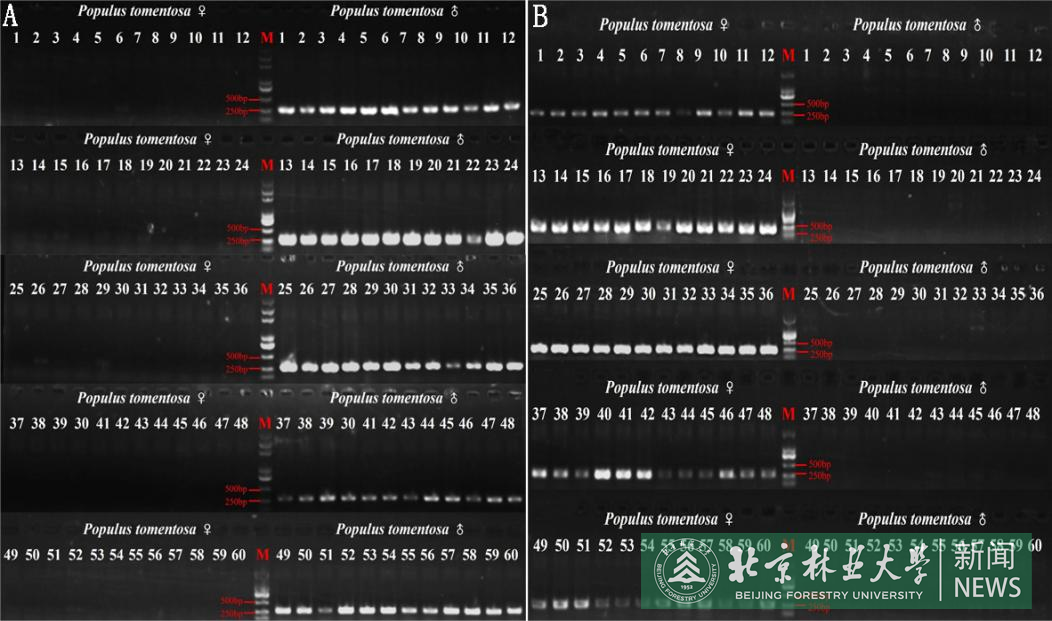

毛白杨雌雄性别相关的SSR分子标记

近日,我校生物学院张平冬教授团队基于集群分离分析(BSA),采用基因组重测序策略,构建了包含60棵毛白杨雌性植株和60棵雄性植株的性别差异基因池,通过高通量测序获取到与雌雄性别相关的特异DNA序列信息,并据此筛选获得2对可以精准鉴别毛白杨雌雄性别的特异性PCR引物,为推动杨树雌雄性别鉴定奠定了重要的理论基础。这项研究成果为飞絮防治工作提供了精准目标。高效识别出雌株,不仅有助于工作人员制定有针对性防治方案,也为树种长期更新管理提供了重要参考,提升了防治工作的计划性和科学性。

第二招:繁育推广优良无絮雄株

近年来,北京市强化联防联动,聚焦重点区域和重点时段,实施了一系列及时、高效、精准的应急防治措施。但飞絮治理的“终极目标”不是临时抑制,而是实现长效控制与生态并进。要想彻底解决杨柳飞絮问题,关键还是要循序渐进调整树种结构,将产生飞絮的雌株替换成雄株或其他更优树种。

在繁育推广优良无絮雄株这一问题上,我校多个研究团队孜孜不倦、攻坚克难,进行了长达几年甚至几十年的科研长跑,作出了卓有成效的探索,取得了丰硕成果。

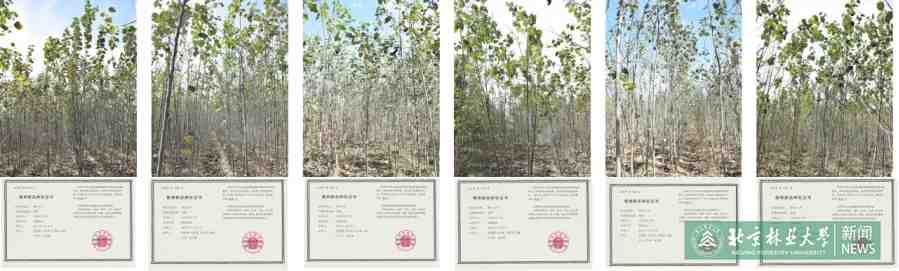

‘北林雄株1号’ ‘北林雄株2号’

‘北林雄株1号’、‘北林雄株2号’是由我校林木育种与生态修复国家工程研究中心康向阳教授团队历时22年,综合细胞遗传学与花粉染色体加倍、花粉辐射、杂交育种等技术,精心选育出来的三倍体新品种,如今已成为我国北方有效解决杨树飞絮问题的适宜替换品种,逐步推广应用到了天津、河北、山东、山西、河南、新疆等地,助力当地生态建设和城乡绿化发展。

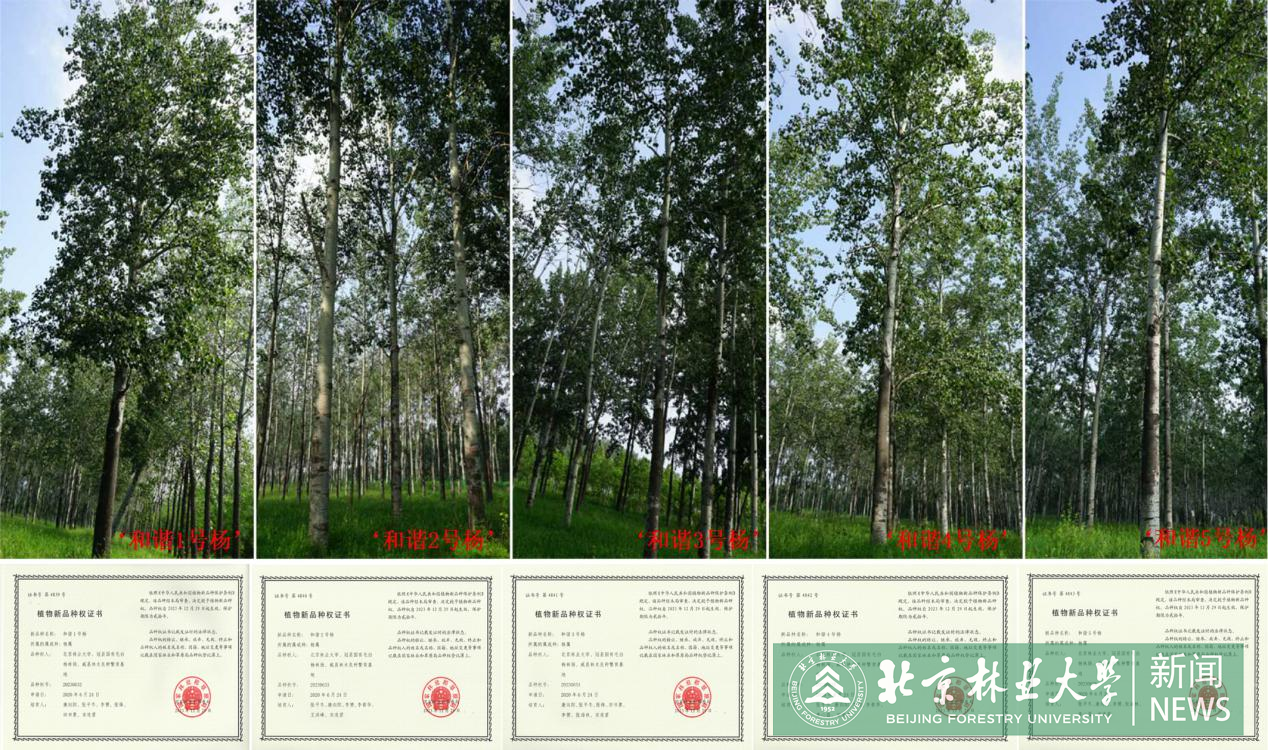

‘和谐杨’系列新品种及新品种权证书

同时,团队经过近30年长期观测筛选获得的‘和谐杨’系列新品种,作为无花粉或少花粉的毛白杨雄株无性系,不但可以作为北京市及毛白杨其他分布区杨柳飞絮治理的替代品种,还能避免春季花粉过敏人群的过敏反应,可谓一举两得。研究团队并未止步于此,他们持续奋战,突破了‘和谐杨1号’等新品种的组培快繁技术,使不飞絮且少花粉的毛白杨雄株新品种能得以规模化生产,确保了纯正毛白杨雄株良种壮苗的市场供给。

‘京雄1号’

除此之外,我校林学院刘勇教授团队自主研发的优良品种‘京雄1号’,因其无飞絮、树干通直、枝繁叶茂、树形优美、生长快、寿命长、抗性强等优势,已在首都园林绿化,尤其是老弱病残飞絮杨柳雌株的更新改造中应用推广开来,为从根源上缓解困扰北京市民的飞絮问题提供了实践路径。

针对北方城乡绿化杨树飞絮治理与生态环境保护需求,毛白杨遗传改良团队张德强教授通过研发基因标记聚合设计育种技术,创制了一系列环境绿化型与生态高抗型杨树新种质,并构建了完善的幼龄期分子辅助育种策略,选育出 ‘景林7号-12号’系列毛白杨雄株新品种。该品种具有速生优质、树干通直、无飞絮等优点,目前已经扩繁优质种苗5万余株,为我国北方城市绿化建设提供了优质种苗保障。

第三招:创新杨柳飞絮综合防控技术

中国工程院院士尹伟伦认为,破解杨柳飞絮难题根本在于“植物开花调控”,应通过科技手段干预植物发育阶段,从根源抑制飞絮及花粉生成。目前来看,杨柳飞絮治理研究仍面临关键技术瓶颈。

为集成创新杨柳飞絮综合防控技术,推动科研与生产一体化发展,4月21日,“杨柳飞絮综合防控关键技术研发”国家林草局揭榜挂帅项目正式启动。项目包括4项课题,其中我校生物学院杜庆章教授团队主持承担“杨柳性别鉴定、飞絮精准防控药剂产品及装备创新”课题,生物学院和工学院其他研究团队深度参与2项课题,共同致力于运用人工智能等多学科交叉技术,提升飞絮治理的智能化、精准化。

杨树蒴果和种絮纤维形态特征

近日,我校林学院陈仲副教授课题组从形态发生、生理生化和分子水平等方面,解析了蔗糖代谢在杨树种絮发育过程中的关键作用,挖掘出调控种絮发育的关键基因模块,为培育无絮或低絮杨树新种质、解决飞絮问题提供了理论依据和技术参考,这标志着我校在飞絮治理基础研究中取得了又一阶段性进展。

杨柳飞絮治理问题是一项长期性、系统性工程,需要长短结合、标本兼治,群策群力、久久为功。下一步,我校将紧紧锚定服务生态文明建设国家战略、服务首都花园城市建设等目标,充分发挥科技学科人才综合优势,围绕关键技术加强联合攻关,扎实推动科研成果转化,进一步强化无絮(雄株)杨树的繁育和推广,不断优化城乡绿化品种结构,努力破解生态文明建设领域的“卡脖子”难题,为改善京津冀地区生态宜居环境、提升居民健康福祉、推进美丽中国建设不断作出北林新的更大贡献。