编者按:为扎实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育,贯彻落实学校“作风建设年”工作要求,生动展现北林事业高质量发展取得的成效,即日起,党委宣传部与各单位共同推出“深度采访|北林事业发展背后的故事”系列报道,通过深度采访,全面展示全校师生员工凝心聚力、团结奋进的鲜活事迹,进一步强化榜样示范引领作用,为加速构建“一校两区一园”新发展格局、共同推动北林高质量发展营造良好氛围。

在北林大的校园里,每一株挺拔的白杨都见证着育种团队的汗水,每一根静默的试管都承载着生态研究的突破,每一页泛黄的资料都沉淀着学术传承的重量。从实验室里破解林木遗传密码的科研攻坚,到三尺讲台上播撒绿色种子的育人坚守,一批批人才在这片沃土生根发芽、茁壮成长,以科学家精神攀登学术高峰,用教育家情怀浇灌桃李芬芳,共同绘就了一幅人才引领高质量发展的生动图景。

根深叶茂,筑牢人才“发展基”

五年前,当国家战略需求吹响学科交叉融合的号角,北林便播撒下了一颗名为“森林学”的学科种子。“从一个老师到十几个老师,从没有学生到科研团队不断壮大,从小实验室一步一步发展壮大,学校为这个学科倾注了大量心血。”在学科带头人付玉杰看来,人才、经费、平台是学科发展的三大支柱,而人才是第一资源、核心要素。“在学校人才政策的支持下,我们为学科引进了7名高层次人才,全部具有博士学位和海外留学经历。”

这种“栽下梧桐树,引得凤凰来”的诚意,让森林学学科迅速发展。短短数载,它从无到有,成为国家一流学科“林学一级学科”下自主设置的二级学科方向,在森林植物资源的可持续健康发展、森林生态服务功能提升和绿色开发利用等领域硕果累累。作为付玉杰团队的成员以及学科创建的亲历者,林学院教授孟冬颇有感慨地说,“当我们的创意遇上学校的鼎力支持,我们每个人的科研梦想都在这里得到了绽放”。

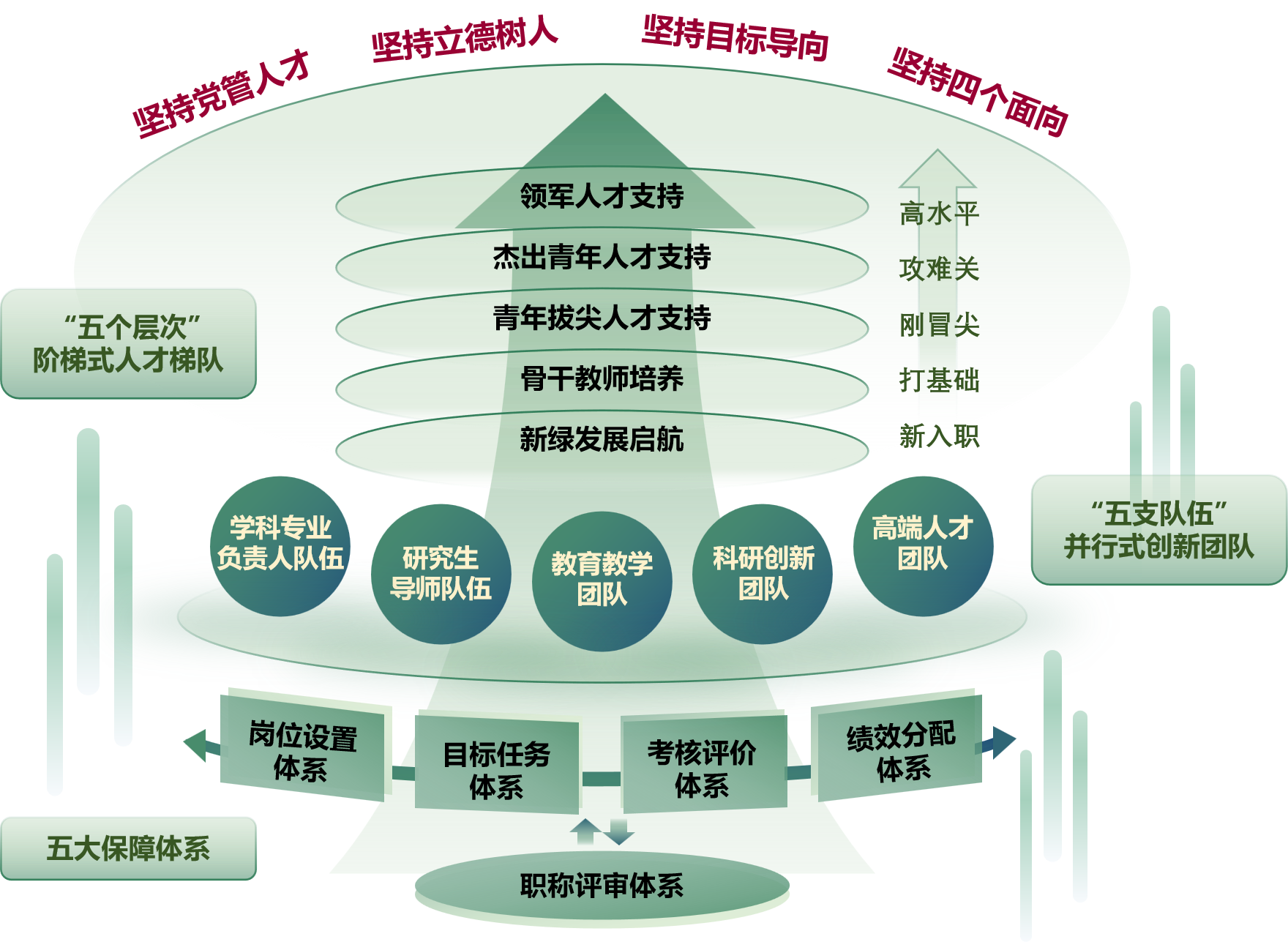

政策暖心,更要机制创新。面对人才工作的新形势和新挑战,北林大在2021年推出“5·5工程”破局,通过设置“五大支持计划”和“五大建设工程”,形成“5横5纵”的全方位人才队伍建设及支持体系。生态与自然保护学院教授司静对此深有感触,“没有学校的栽培,就没有我的今天”。她坦言,入选“北林学者”青年拔尖人才后,真切感受到了学校不只是在培养人才,而是在精心育林,“从发布一系列政策文件,到2024年学校召开新时代人才工作会,这几年我们能明显感受到学校对人才的重视程度与日俱增”。司静的博士生导师、生态与自然保护学院教授戴玉成也倍感欣慰,“这种人才辈出的盛景,正是学校大力推进人才工作后结出的硕果”。

“5·5工程”思路图

学校的人才保障机制覆盖方方面面,在每个细微处都滋养着人才成长。“我曾一度陷入低谷,但我始终坚守信念、相信学校。”在林学院教授黄华国看来,自己取得的成绩,离不开自己永不言弃的韧劲,更离不开学校和学院的倾情帮助。他一直记得,在2022年备战申请的关键时期,人事处特别安排人员协助打磨讲稿和PPT,还给自己传授答辩技巧、提供软硬件支持,“每一处细节都体现了学校对人才工作的高度重视”。

这种全方位保障并非个案。司静也谈到了职能部门与学院组成的“智囊团”为老师们全程护航,“感觉整个学校都在为你搭建追梦阶梯”。对于人事处干部们来说,加班加点准备材料已是家常便饭,“每一次人才申报都是一场没有硝烟的战役,有时候为了准备PPT甚至会加班到凌晨三四点”。在他们看来,这些工作虽然十分辛苦,却又万分值得,“我们要做的就是让每一份材料都经过千锤百炼,托举起更多人才成长为参天大树”。

历经四载耕耘,“5·5工程”已浇灌出累累硕果,111名学术新锐破土成林,46支创新团队拔节生长,其中孕育出的国家高层次人才占比提升至74%,较实施前增长125%,实现了数量倍增、质量跃升的历史性跨越。他们就像深植于大地的白杨,既从学校汲取养分,又以浓荫回报这片育人热土,共同构筑起服务生态文明建设的人才中心和创新高地。

枝桠纵横,共绘科研“创新林”

在戴玉成的办公室墙上,挂着一幅中国地图,上面插满了红旗标记,每一面红旗都代表着他曾踏足过的土地。“我已经完成对中国34个省区市的330个市(区、盟、州)的考察,覆盖了中国99%以上的地级行政区,采集了27000余号大型真菌样品。”司静对导师的科研热情由衷感佩,“外出考察、修改论文、撰写申报书、审阅期刊稿件,戴老师总是亲力亲为,他的一言一行让我深刻感受到了科学家精神的力量。”

二十余载寒暑更迭,戴玉成在森林大型真菌多样性、系统发育、食药用真菌及森林病害研究领域深耕不辍。他像一位执着的“真菌猎人”,将中国木材腐朽真菌从原来的800余种提高到2200多种,使中国木材腐朽真菌研究处于世界前列。“科研不是头衔的角逐,而是对未知永恒的求索。”戴玉成享受在科研工作中探索未知的过程,“这就和我们寻找真菌一样,虽然每天都会遇到很多困难,但当你真正找到你要找的东西,就获得了科学赠予我们科研工作者最珍贵的礼物”。在他看来,真正的科研幸福,就藏在一次次突破认知边界的惊喜瞬间里。

戴玉成(右)和司静(左)在灵芝产业化栽培基地调查

与戴玉成穿山越林的“硬核”科研不同,黄华国选择用数字与代码解读森林的奥秘。在计算机尚未普及的1999年,他就自己组装了一台计算机并开始学习编程,这为他日后开拓林业定量遥感新领域埋下伏笔。“真正的科学家都像珠峰攀登者,站得高还要看得远,既要努力站在科研世界之巅,又要俯身深耕学科领域中的每寸岩隙。”在老一辈林草科学家精神的鼓舞下,黄华国开启了一场长达十年的科研“长征”。从2004年开始构思模型,他便以“蚂蚁啃骨头”的毅力刻苦钻研,终于在2013年成功创立了国际先进的三维遥感机理模型RAPID。“当独属于自己的模型建立起来时,所有的努力都得到了回报,终于理解了什么是‘十年磨一剑’‘板凳要坐十年冷’。”

“‘人才’不仅是荣誉,更是国家赋予的使命担当,也是科学家精神的具象化呈现。”在付玉杰看来,科研工作者既要成为国家战略需求的“解题人”,也要成为学科发展的“探路者”,更要成为服务民生的“造梦师”。“我一生就想为林业发展作出贡献,所以选择转入北林工作”。她在植物资源高值化利用应用研究领域已经深耕二十余年,不断向一个又一个林源天然产物开发与利用难题发起挑战,所研发的林源药材和林源食品科技成果实现了产业化生产,创造了显著的经济效益和社会效益,也转化为能够造福人民群众的产品。

在付玉杰的耳濡目染下,孟冬也正朝着“国家需要的方向”努力前行。他还希望自己的科学研究能够帮助人民群众解决林业领域的实际问题,并且能够支撑学校和学科的发展,“只有学校发展好了,我们这些年轻学者才能站在更高的平台追逐梦想”。

绿树成荫,厚植精神“传承脉”

“高树靡阴,独木不林。”回忆起多年来“哺育新苗”的经历,黄华国眼中闪烁着光芒。他深受其博士生导师、“布鞋院士”李小文的感染,将教书育人作为自己的首要使命,“我要求自己培养学生的水平要超越科研成果的高度,对我来说,高水平的科研是服务于高质量育人的”。

黄华国(前排左五)团队师生合影

在黄华国的育人哲学中,研究生导师“既要当军长又要当政委”,不仅要引领学生在科研“战场”上勇往直前,也要善于做好学生的思想工作。“教师就是要以真才实学吸引人、汇聚人,真抓实干做知心人、引路人,真心实意做热心人、铺路人。”黄华国回忆道,曾有一名学生在林场工作多年后,因聆听他的课程毅然辞去工作、重返校园,先后成为他的硕士生和博士生。在黄华国的指导下,这位“大龄研究生”不仅发表了多篇有影响力的学术论文,更在工作后获得了青年基金项目。“他找到了真正属于自己的努力方向,我也见证了一棵曾经蒙尘的树苗成长为栋梁,这是作为老师最自豪、最幸福的时刻。”

“为中国林业绿色产业发展打造一支具有国际水平的科研团队”,这是付玉杰始终秉持的育人初心。在她的育人理念中,培养学生是一个教学相长的过程,“学生的进步也是自己的进步、团队的进步,更鞭策我带领大家孜孜不倦地往前走”。付玉杰希望团队既要拼搏团结,又富有生活情趣,“每次组会既是思想碰撞的学术沙龙,也是围炉夜话的温馨聚会”。在学生眼中,付玉杰不仅是传道授业的“付老师”,也是操心大家生活起居的“付妈妈”。

为了提升团队的战斗力,付玉杰在强化学生知识体系构建的同时,要求学生早早进入科研一线开展实验和实践,“林业科学周期长、实践性强,学生要想出成果,就必须沉得下心、扎得进去”。孟冬也表示,从前硕士生像“速生杨”,三年生长周期里既要发论文又要找工作,真正从事科研工作的时间十分有限。“现在学校允许硕博连读,如同为幼苗注入了营养剂,让学生的科研‘寿命’得以延续。”在学校政策的支持下,孟冬获得了招收博士生的资格,一些博士生毕业后还参加了学校“博青计划”,以博士后的身份留在学校继续深造。“这不仅是个人职业生涯的延续,更是整个科研团队的生命力在涌动。”

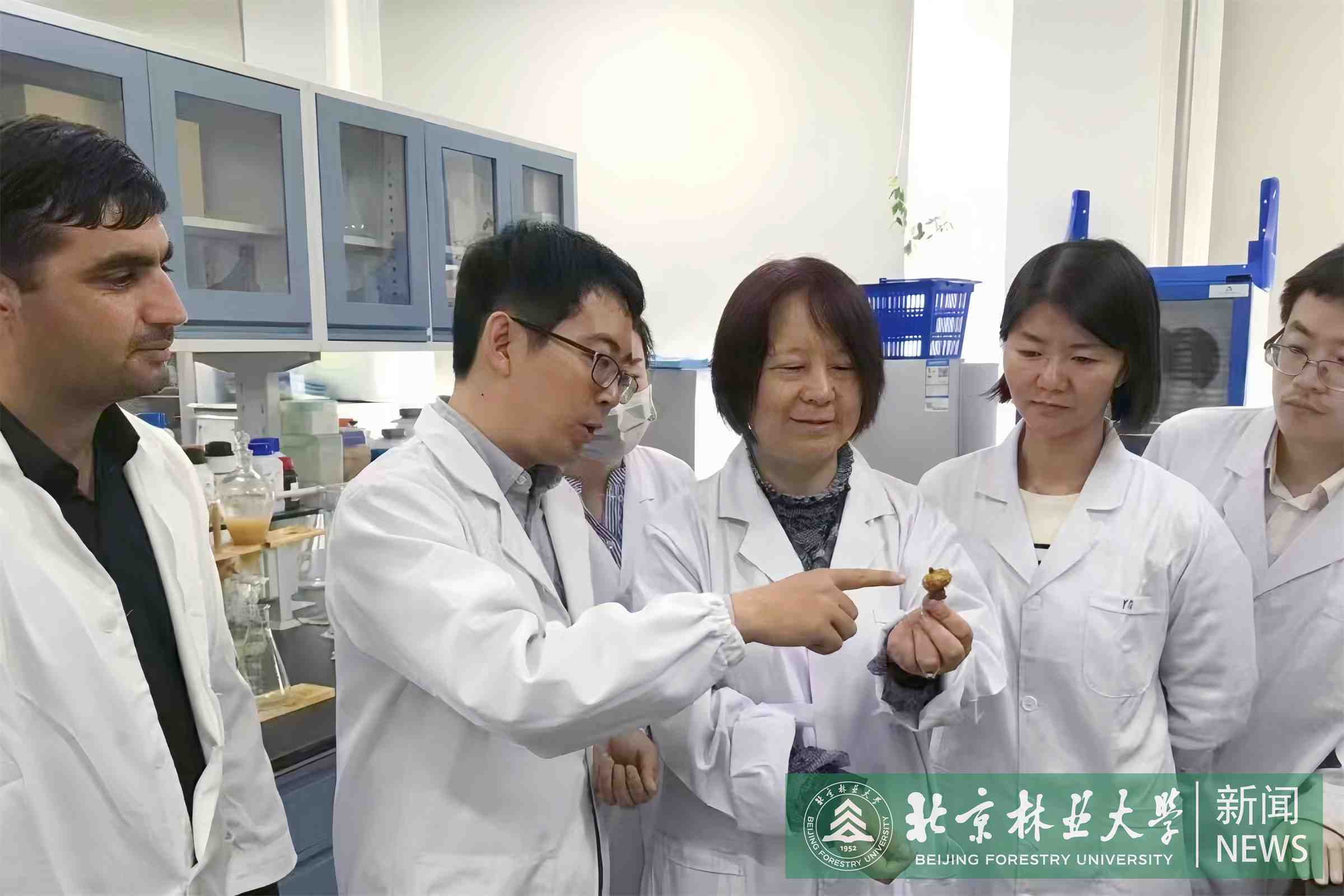

付玉杰(右三)、孟冬(左二)和学生们在实验室做实验

“高校教师兼具科研工作者和教育工作者的双重身份,践行科学家精神和践行教育家精神同样重要”,这是所有北林教师的共识。这份信念不仅镌刻在戴玉成的教育理念中,更浸润在每一次身体力行的示范里。“去野外考察时,我都会走在学生前面,第一个上山、第一个进林、第一个过河。只有我以身作则,才能给学生做出榜样。”在戴玉成看来,科学研究要想成功,需要有一个人付出时间精力乃至做出奉献牺牲,自己愿意做这个“走在前面探路的人”。“只有把这种精神传承给青年教师、传承给学生们,我们的科学研究才能做得更深、更强,我们学校和学科才能不断发展壮大。”

这种精神早已融入团队血脉。戴玉成培养了46名博士生、66名硕士生,其中一些学生已经成长为各大高校和科研院所的中坚力量。司静一直将自己的导师作为榜样,始终铭记他的谆谆教诲,“高校教师就是要用科学家的方法去追求真理,用教育家的胸怀去传播真理”。如今站在三尺讲台上,她更能体会“教育就是一棵树摇动另一棵树、一个灵魂唤醒另一个灵魂”的育人真谛,“课堂上学生的一个点头,课后学生提问时眼中闪烁的求知光芒,都是独属于教师的一种获得感、幸福感、成就感”。

“安安静静做学问,聚精会神育英才。”这是黄华国的座右铭,也是每一位北林学人的真实写照。一代代北林师生以薪火相传的坚守,让科学家精神与教育家精神在接续奋斗中生生不息,在时光长河里镌刻下一首永不停歇的奋斗诗篇。当个人奋斗与家国情怀同频共振,北林这片沃土上的人才“森林”必将更加枝繁叶茂、绿意盎然,为美丽中国建设积蓄着磅礴力量。

(人事处江滢对本文亦有贡献)