10月16日,在建校73周年校庆日到来之际,国际顶尖学术期刊《Science》在线发表了我校草业与草原学院庾强教授团队的最新成果“Drought intensity and duration interact to magnify losses in primary productivity”。该研究首次揭示了干旱强度与持续时间共同作用加剧了全球草原和灌丛生产力的损失,为预测未来气候变化背景下陆地生态系统对干旱的响应提供了重要科学依据,并为应对气候变化和开展草原生态系统适应性管理提供了理论支撑。

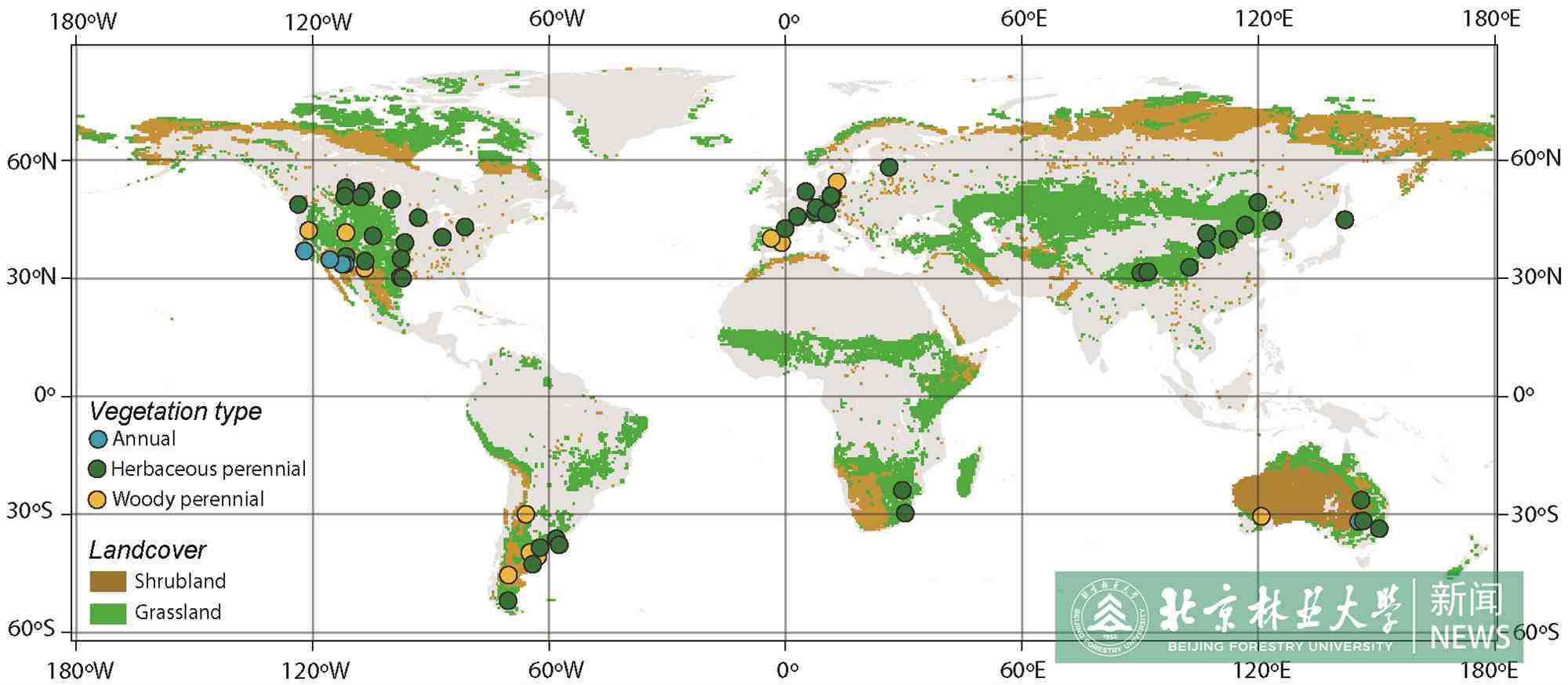

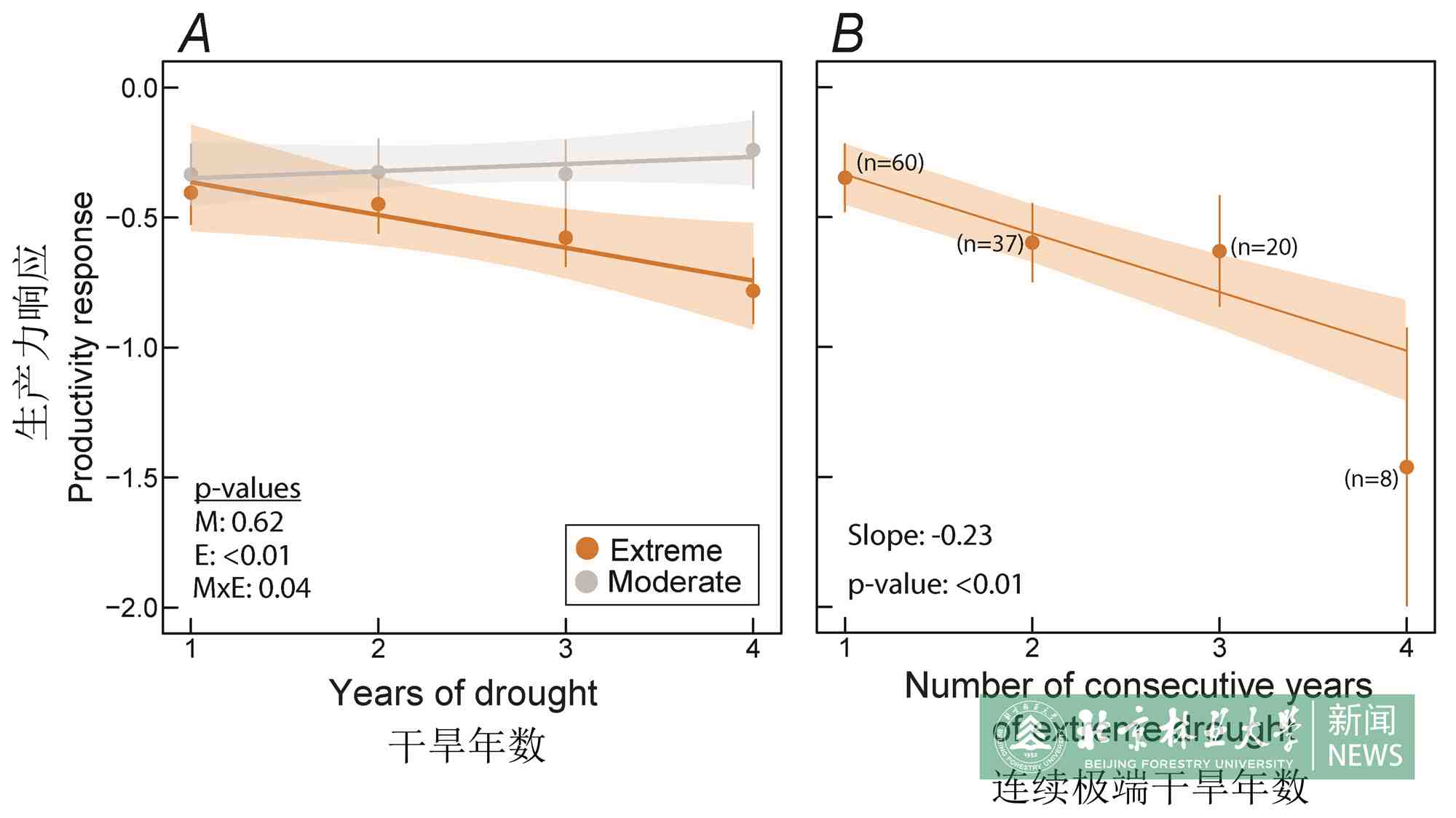

在气候变化背景下,干旱事件的持续时间和强度不断增加,其对陆地生态系统初级生产力的影响备受关注。部分生态系统在经历多年干旱后会表现出一定的适应性,使得生产力下降趋于稳定或减缓。然而,这种适应性是否会在更强烈的干旱中失效,以及干旱持续时间与强度在全球尺度上的交互作用如何,尚缺乏系统认识。该研究依托国际干旱联网实验,在74个草原和灌丛生态系统中量化了干旱强度和持续时间对植物地上生产力的综合影响。结果表明,生态系统在多年干旱中总体上表现出适应效应,但在极端干旱条件下则表现为累积效应。

全球74个实验站点分布图

干旱持续时间对中等和极端干旱强度下生产力响应的影响

与第一年相比,连续四年的极端干旱使生产力损失增加约2.5倍。这一发现预示,如果未来气候变化导致干旱的持续时间和强度同时增加,生态系统可能发生从维持较低但稳定的生产力,转向生产力急剧下降的根本性转变。

这项成果标志着中国科研团队在全球气候变化生态学研究中的重要突破,不仅解决了长期困扰学界的全球性难题——“干旱强度与持续时间如何共同决定生态系统生产力损失”,也在国际合作与科学范式上树立了典范。它让世界更清晰地认识到:干旱不仅是气候事件,更是生态系统稳定性和人类可持续发展的临界挑战。《Science》三位审稿人一致给予高度评价,认为该研究为未来所有干旱严重度与持续时间研究提供了基准 “Quantifying these relationships through a distributed global experiment provides a benchmark for all future studies of drought severity and duration”。

该研究得到了国家重点研发计划(2022YFE0128000, 2022YFF1300603)、国家自然科学基金(32171592, 32061123005)等项目的资助,并得到内蒙古呼伦贝尔草原生态系统国家野外科学观测研究站、科尔沁草原生态系统国家定位观测研究站、锡林郭勒草原生态系统国家野外科学观测研究站、乌拉特荒漠草原研究站、西藏那曲高寒草地生态系统野外科学观测研究站、四川若尔盖高寒湿地生态系统国家野外科学观测研究站、宁夏农牧交错带温性草原生态系统定位观测研究站、山西右玉黄土高原草地生态系统国家定位观测研究站和青海海北高寒草地生态系统国家野外科学观测研究站的大力支持。

全球28个国家126家单位的177位科研人员参与了这项研究,科罗拉多州立大学Timothy Ohlert博士和Melinda Smith教授为论文共同第一作者,庾强教授与Timothy Ohlert博士和Melinda Smith教授为共同通讯作者。

目前,庾强教授团队正在就草原生态系统在干旱后的恢复力与韧性开展研究。未来,团队计划将研究进一步延伸至多因子(降水变化×营养添加)交互效应,并与地球系统模型对接,构建基于实证的生态响应和恢复预测框架。这些工作将为气候变化背景下干旱半干旱生态系统的适应性管理、碳汇评估及政策制定提供科学依据。

据悉,2025年庾强教授团队在Nature、Science、Nature Ecology & Evolution和Global Change Biology上发表了一系列突破性成果,系统揭示了干旱对草原生态系统生产力的影响及其作用机制,逐步主导了国际联网实验研究。全球干旱网络专家野外考察此次《Science》重大科研成果的取得,既是北林学者卓越科研能力的体现,也是我校长期以来坚持人才强校战略、高度重视高层次人才引进与培育的结果。近年来,我校通过构建优越的科研软硬件环境、提供稳定的政策与资源支持、搭建高水平的科研平台,持续深化创新人才培养模式,为一流学者及其团队提供了施展才华的沃土。这一标志性成果的诞生,充分彰显了学校在汇聚国际前沿人才、激发科技创新活力、服务国家生态战略方面的显著成效,是学校科研体制机制改革与人才队伍建设工作取得实质性飞跃的有力证明。